2017年07月08日

富士宮市外神では制振装置を付けました。

こんにちはアスカ工務店遠藤です。

少し前の振り返り現場になりますが、富士宮市外神では制振装置を付けました。

制振装置もだいぶ知れ渡ってきて、最近では付ける家も多くなってきました。

制振装置は地震の強さを緩和する役割があります。

具体的にいうと建物には揺れる周期があります。

木造住宅で言えば固有周期の目安は次のようです。

最近の頑丈な木造家屋 0.1~0.3 秒ほど

古い木造家屋 0.3~0.5 秒ほど

木造住宅はほぼ0.1秒から0.5秒までの範囲に分布しています。

ただ1軒の建物は耐震壁は強く、その他の壁は弱く、強い所と弱い所が混ざっています。

特に柱と梁とは金物で補強してありますが、あまり強く揺れると緩んでしまいます。

そのことを「等価周期」というらしいです。

その等価周期によく反応する揺れを「キラーパルス」といいこれが建物の揺れを増幅し

最悪の場合家を倒壊させてしまいます。

ネットより

そしてそのキラーパルスの周期は1~2秒らしいです。

制振装置は地震の揺れを大きくしないという意味もありますが、そのことでキラーパルスの

振動周期に共振させないためという意味もあります。

ネットより

最近は家の耐震性についてはかなり関心がある方が多くなっています。

特に静岡県は南海地震、東海地震が周期的にはいつ起きても不思議では

ない状態です。

家の基本性能の耐震と断熱性は家族の将来を守る性能ですから

このあたりはしっかり押えておきたいですね。

少し前の振り返り現場になりますが、富士宮市外神では制振装置を付けました。

制振装置もだいぶ知れ渡ってきて、最近では付ける家も多くなってきました。

制振装置は地震の強さを緩和する役割があります。

具体的にいうと建物には揺れる周期があります。

木造住宅で言えば固有周期の目安は次のようです。

最近の頑丈な木造家屋 0.1~0.3 秒ほど

古い木造家屋 0.3~0.5 秒ほど

木造住宅はほぼ0.1秒から0.5秒までの範囲に分布しています。

ただ1軒の建物は耐震壁は強く、その他の壁は弱く、強い所と弱い所が混ざっています。

特に柱と梁とは金物で補強してありますが、あまり強く揺れると緩んでしまいます。

そのことを「等価周期」というらしいです。

その等価周期によく反応する揺れを「キラーパルス」といいこれが建物の揺れを増幅し

最悪の場合家を倒壊させてしまいます。

ネットより

そしてそのキラーパルスの周期は1~2秒らしいです。

制振装置は地震の揺れを大きくしないという意味もありますが、そのことでキラーパルスの

振動周期に共振させないためという意味もあります。

ネットより

最近は家の耐震性についてはかなり関心がある方が多くなっています。

特に静岡県は南海地震、東海地震が周期的にはいつ起きても不思議では

ない状態です。

家の基本性能の耐震と断熱性は家族の将来を守る性能ですから

このあたりはしっかり押えておきたいですね。

2017年05月05日

5月3日の憲法記念日の日、産経新聞にとても興味深い記事がありました。

こんにちはアスカ工務店の遠藤です。

5月3日の憲法記念日の日、産経新聞にとても興味深い記事がありましたので

書こうと思います。

新聞のタイトルは「国難級の大災害時 救助・復興のあしかせに」

百地章 国士舘大学特任教授 日大名誉教授 です。

自分が最初に気になった内容は江戸幕府の崩壊には1854年からの3年間に

連続に起こった巨大複合災害が影響していると書いてあることです。

(京都大学 河田恵昭名誉教授)

時系列で書くと

1853年7月8日 ペリー来航、4隻からなる艦隊を率いて浦賀に来航

1854年11月4日、安政東海地震発生 東海道筋甚大被害 マグネチュード8.4 ディアナ号津波で沈没

1854年11月5日 翌日には安政南海地震津波で紀伊半島、四国に甚大被害 マグネチュード8.4

1854年11月7日 豊予海峡地震 マグネチュード7.3~7.5

1855年11月11日 安政江戸地震(安政の大地震)

となるそうです。このような関わり私は全然知りませんでした。

1853年のペリー来航はやはり日本の歴史上後の明治維新から近代日本にいたるきっかけに

なった大事件ですが、その後の地震がこの流れに追い打ちをかけたような気がします。

まずは1854年に安政東海地震から安政南海地震がおこっていますが、この地震は

静岡県に住んでいる自分にとっては今一番気になる地震です。

(この地震の津波でディアナ号が沈没しています。富士市にその錨が公園に展示されています。)

(新聞記事より)

この海溝型地震により地震と津波で約3万人がなくなっているそうです。

そして豊予海峡地震も四国と九州の間で発生していますが、1855年の安政の江戸地震とは

後の1923年に発生した関東大震災と同じ首都直下地震で約1万人がなくなっています。

(新聞記事より)

そして恐ろしいのはこれらの地震は全て東日本大震災の原因にもなった三陸沖地震と

連動していてその周期が前後10年らしいです。

東日本大震災から6年経ちました。このとおりだと後4年以内に南海、東南海、東海地震や

東京首都直下地震が起こることになってしまいます。

この日は憲法記念日なので現法憲法と大地震などの緊急事態になった場合の憲法との

関わりについて書いてあります。

まずは明治憲法と今の憲法との違いについて

まず明治憲法下で実際に起こった前述の1923年の関東大震災時では「緊急命令制度」

という条文がありこれが機能したそうです。

震災の大混乱の中、帝国議会(今の国会)が招集できなかったですが

時の山本権兵衛内閣が1ヶ月で13本の緊急命令を発令し被災者の食料確保や

物価高騰の取締をおこなったそうです。

しかし今の現行憲法にはこの緊急命令制度は書かれてないので緊急時、新たに立法を

したくても為す術がないそうです。本当でしょうか?

確かに東日本大震災時も災害対策基本法という法律があり「災害対策事態の布告」

が行われ「食料や、水、ガソリン生活必需品などの取引を制限や禁止を命じる」したり

「物価の価格統制」や「金銭債務の支払いの猶予」を行うことが出来るようですが

時の管内閣はそれをせず、暖房用の灯油がなかったり、病院などで非常用電源がなく

いろいろな状況下で亡くなった方もいたそうです。

(新聞記事より)

文中ではこのような事が無いように、憲法で緊急事態に備えた緊急事態条項

で定める必要があると言っています。

憲法については安全保障上の9条についてはかなり言われていますが、国民を守る観点で

緊急事態時についても重要な事がたくさんあると思います。

話は戻りますが、今大災害が起これば、首都直下地震では死者は2.3万人

南海トラフ地震では津波も含めて死者は32.3万人出ると言われています。

災害の備えと家の耐震化は家族の命を守るためには家の性能の第一順位に上がります。

5月3日の憲法記念日の日、産経新聞にとても興味深い記事がありましたので

書こうと思います。

新聞のタイトルは「国難級の大災害時 救助・復興のあしかせに」

百地章 国士舘大学特任教授 日大名誉教授 です。

自分が最初に気になった内容は江戸幕府の崩壊には1854年からの3年間に

連続に起こった巨大複合災害が影響していると書いてあることです。

(京都大学 河田恵昭名誉教授)

時系列で書くと

1853年7月8日 ペリー来航、4隻からなる艦隊を率いて浦賀に来航

1854年11月4日、安政東海地震発生 東海道筋甚大被害 マグネチュード8.4 ディアナ号津波で沈没

1854年11月5日 翌日には安政南海地震津波で紀伊半島、四国に甚大被害 マグネチュード8.4

1854年11月7日 豊予海峡地震 マグネチュード7.3~7.5

1855年11月11日 安政江戸地震(安政の大地震)

となるそうです。このような関わり私は全然知りませんでした。

1853年のペリー来航はやはり日本の歴史上後の明治維新から近代日本にいたるきっかけに

なった大事件ですが、その後の地震がこの流れに追い打ちをかけたような気がします。

まずは1854年に安政東海地震から安政南海地震がおこっていますが、この地震は

静岡県に住んでいる自分にとっては今一番気になる地震です。

(この地震の津波でディアナ号が沈没しています。富士市にその錨が公園に展示されています。)

(新聞記事より)

この海溝型地震により地震と津波で約3万人がなくなっているそうです。

そして豊予海峡地震も四国と九州の間で発生していますが、1855年の安政の江戸地震とは

後の1923年に発生した関東大震災と同じ首都直下地震で約1万人がなくなっています。

(新聞記事より)

そして恐ろしいのはこれらの地震は全て東日本大震災の原因にもなった三陸沖地震と

連動していてその周期が前後10年らしいです。

東日本大震災から6年経ちました。このとおりだと後4年以内に南海、東南海、東海地震や

東京首都直下地震が起こることになってしまいます。

この日は憲法記念日なので現法憲法と大地震などの緊急事態になった場合の憲法との

関わりについて書いてあります。

まずは明治憲法と今の憲法との違いについて

まず明治憲法下で実際に起こった前述の1923年の関東大震災時では「緊急命令制度」

という条文がありこれが機能したそうです。

震災の大混乱の中、帝国議会(今の国会)が招集できなかったですが

時の山本権兵衛内閣が1ヶ月で13本の緊急命令を発令し被災者の食料確保や

物価高騰の取締をおこなったそうです。

しかし今の現行憲法にはこの緊急命令制度は書かれてないので緊急時、新たに立法を

したくても為す術がないそうです。本当でしょうか?

確かに東日本大震災時も災害対策基本法という法律があり「災害対策事態の布告」

が行われ「食料や、水、ガソリン生活必需品などの取引を制限や禁止を命じる」したり

「物価の価格統制」や「金銭債務の支払いの猶予」を行うことが出来るようですが

時の管内閣はそれをせず、暖房用の灯油がなかったり、病院などで非常用電源がなく

いろいろな状況下で亡くなった方もいたそうです。

(新聞記事より)

文中ではこのような事が無いように、憲法で緊急事態に備えた緊急事態条項

で定める必要があると言っています。

憲法については安全保障上の9条についてはかなり言われていますが、国民を守る観点で

緊急事態時についても重要な事がたくさんあると思います。

話は戻りますが、今大災害が起これば、首都直下地震では死者は2.3万人

南海トラフ地震では津波も含めて死者は32.3万人出ると言われています。

災害の備えと家の耐震化は家族の命を守るためには家の性能の第一順位に上がります。

2017年04月28日

今日の産経新聞に気になる記事がありました。

こんにちはアスカ工務店遠藤です。

今日の産経新聞に気になる記事がありました。

要約すると政府の地震調査会は今後30年間に震度6弱以下の地震に見舞われる

確率を示す「全国地震動予想地図」を示した。

この予想図で特に警戒したいのは海域では地震を起こすプレートの

歪が蓄積しているという事です。

相模プレートの影響を受ける首都圏などや千葉市では地震発生確率が30年間で85%。

南海プレートの影響では静岡市が69%のようです。

以前の私のブログで「今日本は地震世紀に入っている」という話を書きました。

この事とのつながりはわかりませんが、家を建てる場合の最重要性能の一つに

耐震性能は大事ですね。

「今日本は地震世紀に入っている」

2000年に入って世界各地で大地震が頻発している

2017年04月17日

産経新聞にて「熊本地震から1年」というタイトルで記事が出ていました

こんにちはアスカ工務店遠藤です。

今日の産経新聞ですが、「熊本地震から1年」というタイトルで記事が出ていました。

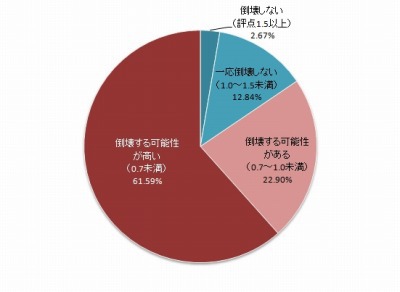

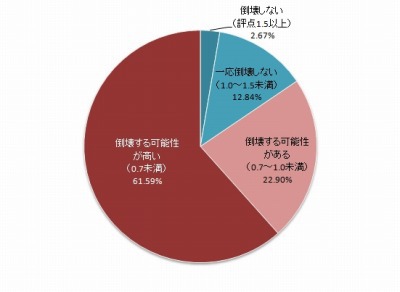

熊本地震についてはこのブログでも何回か書きましたが、この地震の

特徴的な事は震度7クラスの巨大地震が4月14日16日と短期間に2回

来たということ。

この事が家の耐震を考えた場合なぜ、重要かというと、この記事の中でも書いてますが

現行の建築基準法では震度6強の以上の揺れに一回耐えることしか想定されていません。

もし、今回の地震に耐えるためには現行の基準の1.5倍の耐震強度(耐震等級3)が

必要になります。(記事より)

じゃあ現行の建築基準法を改定すればいいかというと国土交通省は

今回の熊本地震を特殊なケースとして現行の変更を見送りました。

ただ、これから家を建ててくにあっては今回の国の方針に「ああ、そうですか」

とは素直にはなれません。

オーナー様たちご家族の安全と将来を考えた場合、当社としては耐震等級3は

必須として取り組んでいかなければならないと思います。

記事中の地盤環境工学の大学教授の言葉を借りれば

「国の耐震基準は最低限の強度であり、人的被害の軽減には極力強度に

余裕をもたせたほうがいい。それが熊本地震の教訓だ。」

となります。

今回同じ記事の並びで2014年発生した「長野北部地震」についての記事も

併設されていました。

この地震は当時私が現地確認したこともあり、自分が住宅の耐震について

意識を強く持たされた震災でした。

現地で撮影した写真

家の耐震性能は断熱性能と同じく家の性能にとっては住むご家族の将来を

左右してしまう大事な性能です。

これから家づくりをするご家族に為にも提案していきたいと思います。

「長野北部地震」レポート

今日の産経新聞ですが、「熊本地震から1年」というタイトルで記事が出ていました。

熊本地震についてはこのブログでも何回か書きましたが、この地震の

特徴的な事は震度7クラスの巨大地震が4月14日16日と短期間に2回

来たということ。

この事が家の耐震を考えた場合なぜ、重要かというと、この記事の中でも書いてますが

現行の建築基準法では震度6強の以上の揺れに一回耐えることしか想定されていません。

もし、今回の地震に耐えるためには現行の基準の1.5倍の耐震強度(耐震等級3)が

必要になります。(記事より)

じゃあ現行の建築基準法を改定すればいいかというと国土交通省は

今回の熊本地震を特殊なケースとして現行の変更を見送りました。

ただ、これから家を建ててくにあっては今回の国の方針に「ああ、そうですか」

とは素直にはなれません。

オーナー様たちご家族の安全と将来を考えた場合、当社としては耐震等級3は

必須として取り組んでいかなければならないと思います。

記事中の地盤環境工学の大学教授の言葉を借りれば

「国の耐震基準は最低限の強度であり、人的被害の軽減には極力強度に

余裕をもたせたほうがいい。それが熊本地震の教訓だ。」

となります。

今回同じ記事の並びで2014年発生した「長野北部地震」についての記事も

併設されていました。

この地震は当時私が現地確認したこともあり、自分が住宅の耐震について

意識を強く持たされた震災でした。

現地で撮影した写真

家の耐震性能は断熱性能と同じく家の性能にとっては住むご家族の将来を

左右してしまう大事な性能です。

これから家づくりをするご家族に為にも提案していきたいと思います。

「長野北部地震」レポート

2017年04月05日

熊本地震からの教訓

こんにちはアスカ工務店遠藤です。

今日は家の性能の話の耐震の話を書こうと思います。

この話は「本当に地震に強い家づくりの教科書」を参考にしています。

以前にもこのブログでも書きましたが熊本地震はある意味、地震国日本が

歩んできた建物の耐震性能のあり方を深く問わされた震災だと思います。

熊本地震について以前のブログ

それは一つは震度7クラスの大きな地震が4月14日16日と短期間で2回起きたということ。

もう一つはその場合、今まで歩んできた耐震への考え方や備えが十分なのか?

将来はどうなるのか?

ということです。

日本の建物の耐震への考え方は大きな震災級の地震のたびに強化されました。

1981年の新耐震基準は1978年の宮城県沖地震を受けて改正されたものです。

この時の建築基準法では以下の基準が書いてあります。

・震度6強から7に達する大規模地震で倒壊・崩壊しないこと

・震度5強程度の中規模地震ではほとんど損傷しないこと

その後発生した1995年の阪神淡路大震災ではこの基準のおかげで震災の被害が

1981年以以降の家と以前の家では被害の割合が大きく違うとなっています。

日経アーキテクチャー参考

引用:阪神・淡路大震災による建築物等に係る被害(国土交通省)

その後、1995年発生の阪神淡路大震災後の2000年に建築基準法が又改正されました。

いわゆる2000年基準です。

この改正で新築時の地盤調査が義務化されたほか、耐力壁をバランスよく配置することや

筋交いや柱を留める金具の種類を明確化することなどが定められました。

しかし最初にも書きましたが、熊本地震で建物の耐震への考えが又大きく変わりました。

(ただ建築基準法では見直しはありませんでした。)

それはこの地震で新耐震基準の家や2000年基準の家も倒壊したからです。

日経アーキテクチュアー参考

倒壊した理由は家の内容の他に地盤の関係や立地の環境の関係などいろいろ

あるかとは思いますが、個別に考えた場合耐震性能を考えることは

とても大事なことだと思います。

でもそれをどのようにしていくか?

又書こうかと思います。

今日は家の性能の話の耐震の話を書こうと思います。

この話は「本当に地震に強い家づくりの教科書」を参考にしています。

以前にもこのブログでも書きましたが熊本地震はある意味、地震国日本が

歩んできた建物の耐震性能のあり方を深く問わされた震災だと思います。

熊本地震について以前のブログ

それは一つは震度7クラスの大きな地震が4月14日16日と短期間で2回起きたということ。

もう一つはその場合、今まで歩んできた耐震への考え方や備えが十分なのか?

将来はどうなるのか?

ということです。

日本の建物の耐震への考え方は大きな震災級の地震のたびに強化されました。

1981年の新耐震基準は1978年の宮城県沖地震を受けて改正されたものです。

この時の建築基準法では以下の基準が書いてあります。

・震度6強から7に達する大規模地震で倒壊・崩壊しないこと

・震度5強程度の中規模地震ではほとんど損傷しないこと

その後発生した1995年の阪神淡路大震災ではこの基準のおかげで震災の被害が

1981年以以降の家と以前の家では被害の割合が大きく違うとなっています。

日経アーキテクチャー参考

引用:阪神・淡路大震災による建築物等に係る被害(国土交通省)

その後、1995年発生の阪神淡路大震災後の2000年に建築基準法が又改正されました。

いわゆる2000年基準です。

この改正で新築時の地盤調査が義務化されたほか、耐力壁をバランスよく配置することや

筋交いや柱を留める金具の種類を明確化することなどが定められました。

しかし最初にも書きましたが、熊本地震で建物の耐震への考えが又大きく変わりました。

(ただ建築基準法では見直しはありませんでした。)

それはこの地震で新耐震基準の家や2000年基準の家も倒壊したからです。

日経アーキテクチュアー参考

倒壊した理由は家の内容の他に地盤の関係や立地の環境の関係などいろいろ

あるかとは思いますが、個別に考えた場合耐震性能を考えることは

とても大事なことだと思います。

でもそれをどのようにしていくか?

又書こうかと思います。

2017年03月27日

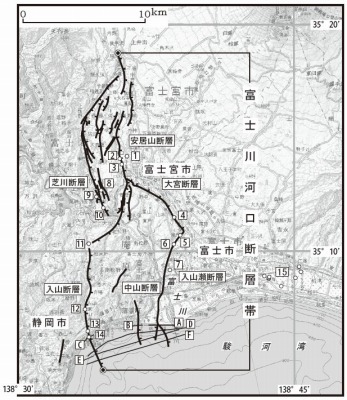

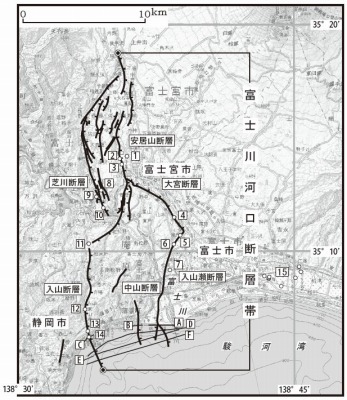

活断層地震を考えると長野県白馬村の活断層地震の被害を思い出します。

こんにちはアスカ工務店遠藤です。

今日は家の耐震の話をしようと思いましたが、活断層地震を考えると自分が2014年に

長野県白馬村の活断層地震の被害を目の当たりにしてひどく驚きショックを

うけたことを書こうと思います。

長野県神城断層地震(ながのけんかみしろだんそうじしん)

この地震が発生したのは2014年11月22日。

場所は北安曇郡白馬村を震源として発生したマグニチュード6.7の地震でした。

ちょうど勤労感謝の日と休日が重なって連休中だった気がします。

連休の最終日に長野県白馬村に行きました。

当時のレポート

現場の様子です。

住宅や納屋のような家が腰砕けのように倒れていました。

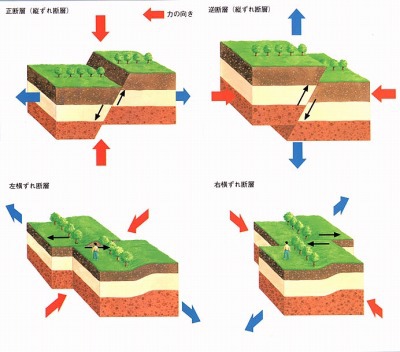

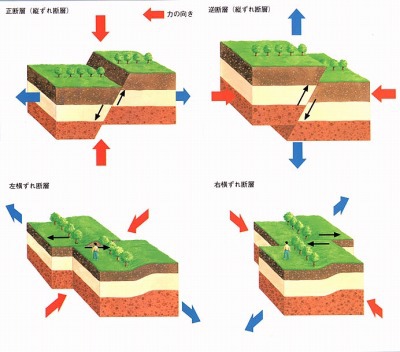

この地震は神城断層という活断層が動いた逆断層型地震でした。

断層地震とはネットより

日本の活断層

おそらく下から突き上げるような地震だったと思います。

当時を思い出すと地震現場の家は古い家が多かった気がします。

北国独特のしっかりした骨組みの家もありました。

なのにこれらの家はことごとく倒壊していました。

ひるがって考えた場合この活断層型の地震は静岡県でも起こる可能性は大です。

特に富士市や富士宮市は「富士川河口断層帯」という断層帯があり

南海、東南海、東海地震など海溝型地震と連動してこの断層が原因の大地震が

おこると言われています。

いずれにせよ、ここ30年ぐらいでこれらの震災級の地震がおきた場合

家をどのように担保させるかは大事ですね。

今日は家の耐震の話をしようと思いましたが、活断層地震を考えると自分が2014年に

長野県白馬村の活断層地震の被害を目の当たりにしてひどく驚きショックを

うけたことを書こうと思います。

長野県神城断層地震(ながのけんかみしろだんそうじしん)

この地震が発生したのは2014年11月22日。

場所は北安曇郡白馬村を震源として発生したマグニチュード6.7の地震でした。

ちょうど勤労感謝の日と休日が重なって連休中だった気がします。

連休の最終日に長野県白馬村に行きました。

当時のレポート

現場の様子です。

住宅や納屋のような家が腰砕けのように倒れていました。

この地震は神城断層という活断層が動いた逆断層型地震でした。

断層地震とはネットより

日本の活断層

おそらく下から突き上げるような地震だったと思います。

当時を思い出すと地震現場の家は古い家が多かった気がします。

北国独特のしっかりした骨組みの家もありました。

なのにこれらの家はことごとく倒壊していました。

ひるがって考えた場合この活断層型の地震は静岡県でも起こる可能性は大です。

特に富士市や富士宮市は「富士川河口断層帯」という断層帯があり

南海、東南海、東海地震など海溝型地震と連動してこの断層が原因の大地震が

おこると言われています。

いずれにせよ、ここ30年ぐらいでこれらの震災級の地震がおきた場合

家をどのように担保させるかは大事ですね。

2017年03月25日

今日本は地震世紀に入っている

こんにちはアスカ工務店遠藤です。

今日は「地震に強い家づくり」の話を書こうか思います。

まずはこのテーマの教科書にしている「地震に強い家づくり」中から

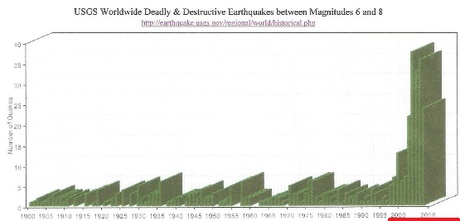

教科書では「地震の世紀がやってきた」と書いてあります。

2000年に入ってから大きな地震が世界的に増えてきたらしいです。

この本にも書いてありますがアメリカに世界の地震の観測をしている「USGS」という

調査会社があるそうです。

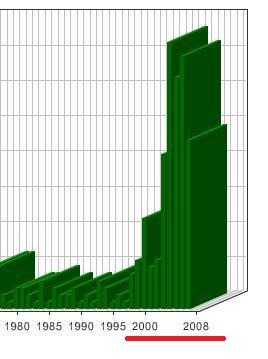

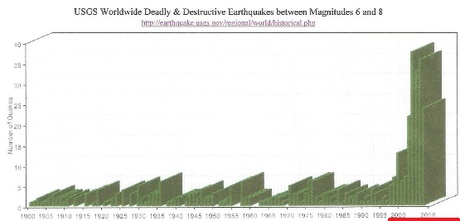

そのホームページの中に過去からの地震発生階数をグラフにしたものがあります。

この棒グラフは1900年から2008年までの大地震を表しています。

このブラフから言えることは2000年に入ってから巨大地震が世界的に増えていることが

わかります。

拡大すると

確かに地震は2000年頃から増えています。

この地震の中には1923年の関東大震災や1995年阪神淡路大震災、2011年

東日本大震災、2016年の熊本地震や鳥取地震も入っています。

昔の記録は技術的に今程高度でなく、乗っていない記録もあるかもしれません。

それにしても2000年からの地震の数は以前の数の20倍らしいです。

このデータから言えることは2000年より地震が頻発する世紀に入ったと言えます。

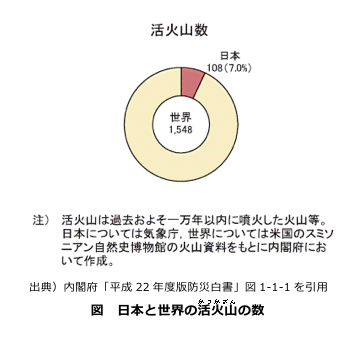

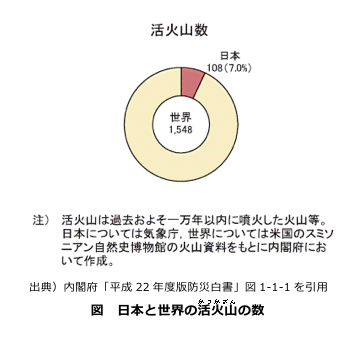

そしてこれもデータからですが、日本は世界の活火山の約7%があるそうです。

平成22年度版内閣府防災白書

後、マグニチュード以上の世界の地震のなんと20.5%が日本で発生しているらしいです。

これらのデータから日本は地震大国であり今は地震世紀に入っているいえます。

耐震に重きをおく家づくりを意識してすることが事がとても大切だと思います。

今日は「地震に強い家づくり」の話を書こうか思います。

まずはこのテーマの教科書にしている「地震に強い家づくり」中から

教科書では「地震の世紀がやってきた」と書いてあります。

2000年に入ってから大きな地震が世界的に増えてきたらしいです。

この本にも書いてありますがアメリカに世界の地震の観測をしている「USGS」という

調査会社があるそうです。

そのホームページの中に過去からの地震発生階数をグラフにしたものがあります。

この棒グラフは1900年から2008年までの大地震を表しています。

このブラフから言えることは2000年に入ってから巨大地震が世界的に増えていることが

わかります。

拡大すると

確かに地震は2000年頃から増えています。

この地震の中には1923年の関東大震災や1995年阪神淡路大震災、2011年

東日本大震災、2016年の熊本地震や鳥取地震も入っています。

昔の記録は技術的に今程高度でなく、乗っていない記録もあるかもしれません。

それにしても2000年からの地震の数は以前の数の20倍らしいです。

このデータから言えることは2000年より地震が頻発する世紀に入ったと言えます。

そしてこれもデータからですが、日本は世界の活火山の約7%があるそうです。

平成22年度版内閣府防災白書

後、マグニチュード以上の世界の地震のなんと20.5%が日本で発生しているらしいです。

これらのデータから日本は地震大国であり今は地震世紀に入っているいえます。

耐震に重きをおく家づくりを意識してすることが事がとても大切だと思います。

2017年03月19日

地震に強い家づくり

こんにちはアスカ工務店遠藤です。

家を新築する場合やリフォームする場合、どうしてもクリアーにしておきたい事が

あります。 それは家の性能の話。

家の性能というといろいろあります。

私もこのブログの中でよく書きますが、

1.耐震性能

2.断熱性能

3.室内環境(換気、湿度、

ホルムアルデヒドなどのシックハウス対策 など)

4.劣化対策(将来的なメンテナンスしやすさなど)

などがあります。

そしてよく話題にのることは、耐震性能や断熱性能ですね。

ただ、最近話題にのるこれらの性能は正直言いますが、私も含めて5年10年前は

言い方悪いですがなんとなく性能で家を建てていたと思います。

なんとなく性能とは何の基準もなく適当にやっていたのではありません。

基準はやはり「建築基準法」という法律。

この法律に則り家を建てていましたし、今も当然そうです。

ただ最近家づくりの環境が変わっています。

特に断熱性能に関してかなり明確な基準が出来ていました。

断熱性能では国の方で「長期優良住宅による断熱基準」、ZEH(ゼッチ基準)など。

ただ耐震性能に関しては大きな改正としては1986年の新耐震基準と2000年に

改正された金物補強や壁のバランスなどを考慮した2000年基準がありますが

その後大きな基準法の改正はないようです。

そしてこれらの建築基準法の改正ですが大地震が起こるたびに改正されています。

1981年は1978年の宮城沖地震、2000年基準は1995年阪神淡路大震災です。

住宅雑誌からとった熊本地震の写真

自分が現地に行ってとった長野地震の写真

でも最近の地震でとても大きな事件といってもいいくらいの大きくつらい地震が起きました。

ご存知の東日本大震災と熊本地震です。

でもこれらの震災級の地震がおきても建築基準法は大きな改正はされていません。

国も法律改正にはそれなりの基準はあると思いますが、あれだけの大きな被害が

あったので自衛の為にも耐震についてはなんらかの対策を立てなければ

ならないと感じました。

前置きが長くなりましたが耐震について書こうと思います。

そしてわかりやすくするために最近あるセミナーで手に入れた本を教科書にします。

地震に強い家づくり

内容を参考にしながら書きます。

家を新築する場合やリフォームする場合、どうしてもクリアーにしておきたい事が

あります。 それは家の性能の話。

家の性能というといろいろあります。

私もこのブログの中でよく書きますが、

1.耐震性能

2.断熱性能

3.室内環境(換気、湿度、

ホルムアルデヒドなどのシックハウス対策 など)

4.劣化対策(将来的なメンテナンスしやすさなど)

などがあります。

そしてよく話題にのることは、耐震性能や断熱性能ですね。

ただ、最近話題にのるこれらの性能は正直言いますが、私も含めて5年10年前は

言い方悪いですがなんとなく性能で家を建てていたと思います。

なんとなく性能とは何の基準もなく適当にやっていたのではありません。

基準はやはり「建築基準法」という法律。

この法律に則り家を建てていましたし、今も当然そうです。

ただ最近家づくりの環境が変わっています。

特に断熱性能に関してかなり明確な基準が出来ていました。

断熱性能では国の方で「長期優良住宅による断熱基準」、ZEH(ゼッチ基準)など。

ただ耐震性能に関しては大きな改正としては1986年の新耐震基準と2000年に

改正された金物補強や壁のバランスなどを考慮した2000年基準がありますが

その後大きな基準法の改正はないようです。

そしてこれらの建築基準法の改正ですが大地震が起こるたびに改正されています。

1981年は1978年の宮城沖地震、2000年基準は1995年阪神淡路大震災です。

住宅雑誌からとった熊本地震の写真

自分が現地に行ってとった長野地震の写真

でも最近の地震でとても大きな事件といってもいいくらいの大きくつらい地震が起きました。

ご存知の東日本大震災と熊本地震です。

でもこれらの震災級の地震がおきても建築基準法は大きな改正はされていません。

国も法律改正にはそれなりの基準はあると思いますが、あれだけの大きな被害が

あったので自衛の為にも耐震についてはなんらかの対策を立てなければ

ならないと感じました。

前置きが長くなりましたが耐震について書こうと思います。

そしてわかりやすくするために最近あるセミナーで手に入れた本を教科書にします。

地震に強い家づくり

内容を参考にしながら書きます。