2016年01月21日

「健康・省エネ住宅を推進する国民会議」の会に入会しました。

こんにちはアスカ工務店遠藤です。

久々のブログ更新です。

何かとバタバタしてるうちに1月も21日。

月の半分以上は過ぎました。

今日はお知らせが一つ。

当社が (一社)健康・省エネ住宅を推進する国民会議(非営利団体)の会員になりました。

以前から自分は当社ホームページの家づくりのコンセプト中でも書いていますが

住宅環境と人の健康との関係について考えてきました。

よく言われることですが、家の中の健康事故は交通事故よりも多いといわれます。

例としては夏の暑いお部屋の環境では「熱中症」や冬のお部屋の温度差による

ヒートショックなどですね。

熱中症は外だけでなく、お部屋の中でもおきます。

蒸し暑い日など部屋の温度は高くなりますが、湿度も高いため

汗をかく事による体の体温調節がしにくくなります。

そうすると身体の中にある熱と発汗などのよる放熱のバランスが悪くなります。

そのバランスが崩れ時が熱中症になる原因の一つです。

日本の場合、家全体の温度管理というより、エアコンなどを使った部屋ごとの

局所暖房が多いです。

その場合、冬はリビングや部屋はエアコン等により暖かいですが、廊下やトイレや洗面所や

お風呂などは室温が低くなります。

その温度差により血管が閉まって血圧が高くなり心臓病や脳卒中などに

なりやすくなります。

特に断熱性能が良くない家はこの部屋間の温度差が大きくなりやすいです。

後はお部屋環境のホルムアルデヒドなどの原因でおこるシックハウスですね。

このような事を考えていた時偶然この「健康・省エネ住宅を推進する国民会議」

の会を知り入会しました。

この会の説明と目的は会の趣旨を読んでいただければわかりますが、

当社が会に入ることによってこれから家を新築したい、リフォームしたいという

方には家の断熱性能を上げる事による健康面や省エネのメリットや

条件によりますが補助金などの情報などもお伝えできると思います。

2015年12月02日

「これからの家に求められる大事な性能とは?」 基本スペック断熱編の5回目

こんにちはアスカ工務店遠藤です。

今日は「これからの家に求められる大事な性能とは?」

基本スペック断熱編の5回目です。

前回までの話でセルローズファイバーの性能や特性、採用メリットなどを書いてきました。

今回はセルロースファイバーの製品性能だけでなく施工方法が断熱効果を

安定させているという事を書きます。

前回も載せましたがセルロースファイバーの施工の様子です。

袋詰めのセルロースファイバーをほぐし、吹き込み機で壁の中に充填します。

大事なのはこの作業を専門の施工業者がやるということです。

なぜこの部分を強調したいかというと一般的な断熱材「グラスウール」の

施工方法は専門の施工業者ではなく大工さんが施工します。

大工さんがタッカーというホチキスの大型の物を使ってグラスウールを止めます。

大工さんの専門は家の構造部分や内装の仕上げをすることです。

グラスウールなどの断熱材を充填することは内装壁を貼るためについでに

入れる作業になります。

その為、その施工精度により、現場ではいろいろな事が起こります。

1.

壁の部分はグラスウールの本来の止め方ではないので、外壁の

下地の部分が出てしまっています。

2.

天井と内壁の取り合い部分です。ここはグラスウールで蓋をするように

かぶせる必要があります。

3.

木造住宅の構造上狭い隙間ができます。そこはグラスウールを詰めることは

物理的に無理な場合もあります。

4.

グラスウールは定尺の物を切って入れるので、切り方が短いとこのようになります。

5.

この場合は、上の太い桁までグラスウールを伸ばす必要があります。

明らかに施工ミスです。

ここで、誤解のないように言いますが大工さんが手抜きをしていると

言いたいのではありません。

大工さんは請け負った仕事を忠実に仕上げているだけです。

ただ、専門知識が無かったり、工務店側がその重要性を伝えてなかったり

グラスウールのカットがほんの少し短かった場合や本来グラスウールが

入らないので出来なかったりしてる場合が大半だと思います。

ただ、このような断熱材が十分壁内に充填できなかった場合はこの不良箇所から

確実に壁内結露が発生して断熱性能を落としたり最悪の場合は

壁内を腐らしてしまう場合もあります。

セルロースファイバーは専門業者が施工します。

彼らは断熱材の重要性や特性などを教育されてますので、自分たちの施工によって

将来この家がどうなってくかを熟知しています。

引き渡し後、この家はご家族が何十年と生活していきます。

当社は万が一のリスクを少しでも回避するために専門業者により施工される

セルロースファイバー断熱材を基本スペックとしています。

富士市北松野 ナチュラルアンティークに家

今日は「これからの家に求められる大事な性能とは?」

基本スペック断熱編の5回目です。

前回までの話でセルローズファイバーの性能や特性、採用メリットなどを書いてきました。

今回はセルロースファイバーの製品性能だけでなく施工方法が断熱効果を

安定させているという事を書きます。

前回も載せましたがセルロースファイバーの施工の様子です。

袋詰めのセルロースファイバーをほぐし、吹き込み機で壁の中に充填します。

大事なのはこの作業を専門の施工業者がやるということです。

なぜこの部分を強調したいかというと一般的な断熱材「グラスウール」の

施工方法は専門の施工業者ではなく大工さんが施工します。

大工さんがタッカーというホチキスの大型の物を使ってグラスウールを止めます。

大工さんの専門は家の構造部分や内装の仕上げをすることです。

グラスウールなどの断熱材を充填することは内装壁を貼るためについでに

入れる作業になります。

その為、その施工精度により、現場ではいろいろな事が起こります。

1.

壁の部分はグラスウールの本来の止め方ではないので、外壁の

下地の部分が出てしまっています。

2.

天井と内壁の取り合い部分です。ここはグラスウールで蓋をするように

かぶせる必要があります。

3.

木造住宅の構造上狭い隙間ができます。そこはグラスウールを詰めることは

物理的に無理な場合もあります。

4.

グラスウールは定尺の物を切って入れるので、切り方が短いとこのようになります。

5.

この場合は、上の太い桁までグラスウールを伸ばす必要があります。

明らかに施工ミスです。

ここで、誤解のないように言いますが大工さんが手抜きをしていると

言いたいのではありません。

大工さんは請け負った仕事を忠実に仕上げているだけです。

ただ、専門知識が無かったり、工務店側がその重要性を伝えてなかったり

グラスウールのカットがほんの少し短かった場合や本来グラスウールが

入らないので出来なかったりしてる場合が大半だと思います。

ただ、このような断熱材が十分壁内に充填できなかった場合はこの不良箇所から

確実に壁内結露が発生して断熱性能を落としたり最悪の場合は

壁内を腐らしてしまう場合もあります。

セルロースファイバーは専門業者が施工します。

彼らは断熱材の重要性や特性などを教育されてますので、自分たちの施工によって

将来この家がどうなってくかを熟知しています。

引き渡し後、この家はご家族が何十年と生活していきます。

当社は万が一のリスクを少しでも回避するために専門業者により施工される

セルロースファイバー断熱材を基本スペックとしています。

富士市北松野 ナチュラルアンティークに家

2015年12月01日

「これからの家に求められる大事な性能とは?」 基本スペック断熱編の4回目

こんにちはアスカ工務店遠藤です。

今日は「これからの家に求められる大事な性能とは?」

基本スペック断熱編の4回目です。

前回まではセルロースファイバーの特徴や採用するメリットを書いてきました。

今日はその施工方法や断熱効果について書こうと思います。

まずはこんなイラストから

アメリカの人気アニメ「おさるのジョージ」です。

今は高校生の私の息子も保育園時代大ファンでした。

母親から買ってもらったおさるのジョージのマグカップがお気に入りでした。

(つい最近私が洗った時ぶつけてかけさせてしまい今は使っていませんが。

残念 トホホです。)

おさるのジョージのアニメの一場面

なんと冬の寒さよけの為に「セルロースファイバー」を壁に充填しています。

(充填場所が外部ですが、実際は家の中の内壁側から入れます。)

なぜ、このような事を載せたかというと「セルロースファイバー」がアニメになるように

アメリカでは一般的な断熱材と言いたかったからです。

実際の施工はこんな感じです。

袋詰のセルロースファイバーをほぐして、吹込み機により壁の中に充填していきます。

2階の天井の上はこんな感じ。20センチほどの厚さに充填します。

セルロースファーバーの性能は

それではセルロースファイバーの性能はどうでしょう?

断熱材の性能は熱伝導率という数字で表されます。

熱伝導率とは熱の伝わりやすさを表しています。

ですからこの数値が小さければ小さいほど熱は伝わりにくい(断熱性が高い)

と言えます。

この表には住宅に一般的に使われる断熱材の熱伝導率です。

セルロースファイバーは0.038W/mk。

グラスウールなど他の断熱材に比べて熱伝導率が小さい(熱が伝わりにくい)ので

断熱性が高いです。

ここで、セルロースファイバーを採用するメリットをおさらいしたいと思います。

前回のブログより

1.ホウ酸効果により防火性能がある。

2.ホウ酸効果により防虫効果がある。

3.新聞紙のチップが原料の為、調湿効果がありお部屋の余分な湿気を取る。

4.セルロースの充填密度により遮音効果がある。

5.なんといっても断熱効果が高い。

です。

でも施工上のメリットもあります。

それは次回にします。

もしかしたらこれが一番大事かも。

富士市中里ナチュラルアンティークの家(二世帯)

今日は「これからの家に求められる大事な性能とは?」

基本スペック断熱編の4回目です。

前回まではセルロースファイバーの特徴や採用するメリットを書いてきました。

今日はその施工方法や断熱効果について書こうと思います。

まずはこんなイラストから

アメリカの人気アニメ「おさるのジョージ」です。

今は高校生の私の息子も保育園時代大ファンでした。

母親から買ってもらったおさるのジョージのマグカップがお気に入りでした。

(つい最近私が洗った時ぶつけてかけさせてしまい今は使っていませんが。

残念 トホホです。)

おさるのジョージのアニメの一場面

なんと冬の寒さよけの為に「セルロースファイバー」を壁に充填しています。

(充填場所が外部ですが、実際は家の中の内壁側から入れます。)

なぜ、このような事を載せたかというと「セルロースファイバー」がアニメになるように

アメリカでは一般的な断熱材と言いたかったからです。

実際の施工はこんな感じです。

袋詰のセルロースファイバーをほぐして、吹込み機により壁の中に充填していきます。

2階の天井の上はこんな感じ。20センチほどの厚さに充填します。

セルロースファーバーの性能は

それではセルロースファイバーの性能はどうでしょう?

断熱材の性能は熱伝導率という数字で表されます。

熱伝導率とは熱の伝わりやすさを表しています。

ですからこの数値が小さければ小さいほど熱は伝わりにくい(断熱性が高い)

と言えます。

この表には住宅に一般的に使われる断熱材の熱伝導率です。

セルロースファイバーは0.038W/mk。

グラスウールなど他の断熱材に比べて熱伝導率が小さい(熱が伝わりにくい)ので

断熱性が高いです。

ここで、セルロースファイバーを採用するメリットをおさらいしたいと思います。

前回のブログより

1.ホウ酸効果により防火性能がある。

2.ホウ酸効果により防虫効果がある。

3.新聞紙のチップが原料の為、調湿効果がありお部屋の余分な湿気を取る。

4.セルロースの充填密度により遮音効果がある。

5.なんといっても断熱効果が高い。

です。

でも施工上のメリットもあります。

それは次回にします。

もしかしたらこれが一番大事かも。

富士市中里ナチュラルアンティークの家(二世帯)

2015年11月26日

今日は「これからの家に求められる大事な性能とは?」 基本スペック断熱編3

こんにちはアスカ工務店遠藤です。

今日は「これからの家に求められる大事な性能とは?」

基本スペック断熱編の3回目です。

2回目までは断熱材の効果について書いてきました。

断熱効果の高い家と断熱効果の低い家では過ごし方の快適さ。

電気代がかからない省エネ差などがご理解できたと思います。

今日は具体的な当社が採用している断熱材の事を書こうと思います。

当社の断熱材は「セルロースファイバー」という断熱材を採用しています。

セルロースファイバーとは何でしょうか?

以前は見学会を開催していても「セルロースファイバー」と言って知っている方は

少なかったです。

でも今は省エネ傾向の家づくりを考えている方が多くなったのか

知っている方のほうが多くなってきました。

ただ、知らない方の為にその素材と特徴を話そうかと思います。

セルロースファイバーの原材料は新聞紙です。

新聞紙は新聞紙でも古新聞です。

これを細かくチップ状にして断熱材として使います。

でも新聞紙と聞いて意外と思われる方も多いと思います。

断熱材は基本的に家の外壁の中に充填します。

その場合もし火災などが起こった場合、燃え広がってしまうと思われると思います。

でも新聞紙が原料のセルロースファイバーは火事でも燃えることはありません。

でもそれには理由があります。

この理由がこの断熱材が他の断熱材と違う特徴とメリットの一つ目です。

それはホウ酸が入っているから

ホウ酸とはよくホウ酸団子にも使われゴキブリなど害虫を寄せ付けないため駆除するために

使われる鉱石を原料とした薬品です。

薬品と言われますが基本的に人体には影響はなく、眼科で洗眼に使われます。

害虫予防にはなるのになぜ人体には害がないかというと虫と人との違いは腎臓があるかないかで

腎臓のない昆虫は体に入ったホウ酸を解毒する事が出来ず死んでしまうそうです。

この防虫効果はセルロースファイバーを採用する二つ目のメリットです。

このホウ酸が約22%混ざっているので火に近づけても燃えません。

火を近づけても

表面がコゲる程度

この特性で国土交通省の防火認定が取れています。

セルロースファイバーを使う三つ目のメリットは

調湿効果が高いです。

よく、靴などを濡らしてしまった時、中に新聞紙を詰めたりしませんか?

そしてこうしておくと翌日には靴の中は乾いています。

この効果をもっと上げた素材がセルロースファイバーです。

新聞紙の裁断されたチップ状の繊維がお部屋の中に発生したキッチンから出た湿気や

雨の日の湿気を無限の表面積で包みます。

その為、雨の日の湿度を上げず一定に調湿します。

又、この効果は家には大敵な壁内結露と壁内結露の為におこる壁内の腐りも防ぎます。

セルロースファイバーを使う四つ目のメリットは遮音効果です。

セルロースファイバーがビッシリ高密度で充填された外壁は自動車の音など外部の音

だけでなくお子さんのピアノの音など家内部の音も遮断します。

(セルロースファイバーを採用していただいた当社のOBのお施主様に外の音が

聞こえないから雨に気づかないで洗濯物を濡らしてしまったよと冗談を言ってくれた

方もいらっしゃいます。)

セルロースファイバーの先進国アメリカなどは飛行機が発着する空港の近くの家には

より効果を発します。

そしてもう一つのセルロースファイバーを使う五つ目のメリットは何と

言ってもその断熱効果です。

断熱効果に関しては次回書くようにします。

富士宮市小泉 ナチュラルモダンの家

今日は「これからの家に求められる大事な性能とは?」

基本スペック断熱編の3回目です。

2回目までは断熱材の効果について書いてきました。

断熱効果の高い家と断熱効果の低い家では過ごし方の快適さ。

電気代がかからない省エネ差などがご理解できたと思います。

今日は具体的な当社が採用している断熱材の事を書こうと思います。

当社の断熱材は「セルロースファイバー」という断熱材を採用しています。

セルロースファイバーとは何でしょうか?

以前は見学会を開催していても「セルロースファイバー」と言って知っている方は

少なかったです。

でも今は省エネ傾向の家づくりを考えている方が多くなったのか

知っている方のほうが多くなってきました。

ただ、知らない方の為にその素材と特徴を話そうかと思います。

セルロースファイバーの原材料は新聞紙です。

新聞紙は新聞紙でも古新聞です。

これを細かくチップ状にして断熱材として使います。

でも新聞紙と聞いて意外と思われる方も多いと思います。

断熱材は基本的に家の外壁の中に充填します。

その場合もし火災などが起こった場合、燃え広がってしまうと思われると思います。

でも新聞紙が原料のセルロースファイバーは火事でも燃えることはありません。

でもそれには理由があります。

この理由がこの断熱材が他の断熱材と違う特徴とメリットの一つ目です。

それはホウ酸が入っているから

ホウ酸とはよくホウ酸団子にも使われゴキブリなど害虫を寄せ付けないため駆除するために

使われる鉱石を原料とした薬品です。

薬品と言われますが基本的に人体には影響はなく、眼科で洗眼に使われます。

害虫予防にはなるのになぜ人体には害がないかというと虫と人との違いは腎臓があるかないかで

腎臓のない昆虫は体に入ったホウ酸を解毒する事が出来ず死んでしまうそうです。

この防虫効果はセルロースファイバーを採用する二つ目のメリットです。

このホウ酸が約22%混ざっているので火に近づけても燃えません。

火を近づけても

表面がコゲる程度

この特性で国土交通省の防火認定が取れています。

セルロースファイバーを使う三つ目のメリットは

調湿効果が高いです。

よく、靴などを濡らしてしまった時、中に新聞紙を詰めたりしませんか?

そしてこうしておくと翌日には靴の中は乾いています。

この効果をもっと上げた素材がセルロースファイバーです。

新聞紙の裁断されたチップ状の繊維がお部屋の中に発生したキッチンから出た湿気や

雨の日の湿気を無限の表面積で包みます。

その為、雨の日の湿度を上げず一定に調湿します。

又、この効果は家には大敵な壁内結露と壁内結露の為におこる壁内の腐りも防ぎます。

セルロースファイバーを使う四つ目のメリットは遮音効果です。

セルロースファイバーがビッシリ高密度で充填された外壁は自動車の音など外部の音

だけでなくお子さんのピアノの音など家内部の音も遮断します。

(セルロースファイバーを採用していただいた当社のOBのお施主様に外の音が

聞こえないから雨に気づかないで洗濯物を濡らしてしまったよと冗談を言ってくれた

方もいらっしゃいます。)

セルロースファイバーの先進国アメリカなどは飛行機が発着する空港の近くの家には

より効果を発します。

そしてもう一つのセルロースファイバーを使う五つ目のメリットは何と

言ってもその断熱効果です。

断熱効果に関しては次回書くようにします。

富士宮市小泉 ナチュラルモダンの家

2015年11月22日

「これからの家に求められる大事な性能とは?」基本スペック断熱編2

こんにちはアスカ工務店遠藤です。

今日は昨日の続き「これからの家に求められる大事な性能とは?」

基本スペック断熱編の2回目です。

昨日は断熱材の効果について書きました。

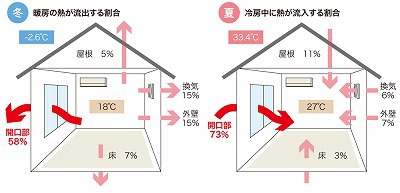

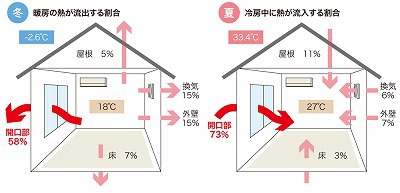

断熱効果の一つ目の効果は「省エネルギー、冷暖房消費量の減少」でした。

「これからの家に求められる大事な性能とは?」基本スペック断熱編1

二つ目は「室温が極端に下がらない。住まい全体の室温差が少なくなる。」です。

断熱効果により外気の温度が伝わりにくい、室温が外部に漏れにくいと言うことは、

言い換えれば、部屋間の室温の変化が少ないということになります。

断熱効果が低い家はリビングなどエアコン等で温めている部屋は暖かく

過ごしやすいですが、その他の部屋例えば廊下やトイレや洗面所などは寒いです。

反対に暖房効果の高い家は家全体で室温を一定にする効果があります。

暖房室と非暖房室など部屋間の温度差が極端ではありませんから、

移動のストレスや急激な温度変化による疾患の予防にもなり、

高血圧、脳血管系の疾患を持つ老人などにとっては重要なことです。

そして三つ目の効果は二つ目に関係してますが、「部屋間だけでなく

一つの部屋の中だけでも温度差な少ない」ということです。

よくこう言う経験無いですか?

エアコンをガンガンかけて確かに室温は高くなりましたが、なんとなく肌寒い

特に足元が寒いということです。

隙間風等で寒い場合もありますが、これは一つの部屋でも頭の高さでは

室温が高く、足元が低い現象。

要するに室温が一定ではない、温度差があると思われます。

これは断熱効果が低い家では外気などの影響を受けやすく、寒さが

壁から侵入してきていると思われます。

断熱効果が高い家は、外気の影響を受けにい為

部屋の中の温度差が少ないので過ごしやすいですね。

一般的な断熱効果を書きましたがお分かりになりましたか?

一つ目「省エネルギー、冷暖房消費量の減少」

二つ目「室温が極端に下がらない。住まい全体の室温差が少なくなる。」

三つ目「部屋間だけでなく一つの部屋の中だけでも温度差な少ない」

でも断熱材の効果はこれだけではこれだけではないのです。

この事についてもおいおいお知らせしていきます。

富士市今泉 ナチュラルアンティークの家

今日は昨日の続き「これからの家に求められる大事な性能とは?」

基本スペック断熱編の2回目です。

昨日は断熱材の効果について書きました。

断熱効果の一つ目の効果は「省エネルギー、冷暖房消費量の減少」でした。

「これからの家に求められる大事な性能とは?」基本スペック断熱編1

二つ目は「室温が極端に下がらない。住まい全体の室温差が少なくなる。」です。

断熱効果により外気の温度が伝わりにくい、室温が外部に漏れにくいと言うことは、

言い換えれば、部屋間の室温の変化が少ないということになります。

断熱効果が低い家はリビングなどエアコン等で温めている部屋は暖かく

過ごしやすいですが、その他の部屋例えば廊下やトイレや洗面所などは寒いです。

反対に暖房効果の高い家は家全体で室温を一定にする効果があります。

暖房室と非暖房室など部屋間の温度差が極端ではありませんから、

移動のストレスや急激な温度変化による疾患の予防にもなり、

高血圧、脳血管系の疾患を持つ老人などにとっては重要なことです。

そして三つ目の効果は二つ目に関係してますが、「部屋間だけでなく

一つの部屋の中だけでも温度差な少ない」ということです。

よくこう言う経験無いですか?

エアコンをガンガンかけて確かに室温は高くなりましたが、なんとなく肌寒い

特に足元が寒いということです。

隙間風等で寒い場合もありますが、これは一つの部屋でも頭の高さでは

室温が高く、足元が低い現象。

要するに室温が一定ではない、温度差があると思われます。

これは断熱効果が低い家では外気などの影響を受けやすく、寒さが

壁から侵入してきていると思われます。

断熱効果が高い家は、外気の影響を受けにい為

部屋の中の温度差が少ないので過ごしやすいですね。

一般的な断熱効果を書きましたがお分かりになりましたか?

一つ目「省エネルギー、冷暖房消費量の減少」

二つ目「室温が極端に下がらない。住まい全体の室温差が少なくなる。」

三つ目「部屋間だけでなく一つの部屋の中だけでも温度差な少ない」

でも断熱材の効果はこれだけではこれだけではないのです。

この事についてもおいおいお知らせしていきます。

富士市今泉 ナチュラルアンティークの家

2015年11月21日

「これからの家に求められる大事な性能とは?」基本スペック断熱編1

こんにちはアスカ工務店遠藤です。

「これからの家に求められる大事な性能とは?」という話を書こうかと思います。

今回は当社のナチュラルアスカの家の基本スペックの断熱編。

ただ断熱については私のブログの中でも今までたくさん書いてきました。

でも断熱の話は家の性能の中でもとても大事な事なので、繰り返し書こうかと思います。

なので当社のスペックの話の前に断熱の効果をおさらいしようかと思います。

まずは一般的な話、断熱材の効果とは

断熱材効果と聞くと最初に思うことは熱を逃がさない、入れないということです。

例えば夏の暑い日、外の気温は30℃以上になります。

最近は温暖化の影響か、35℃以上にもなります。

断熱材はこの高い外気温を部屋の中に入れないようにします。

そして寒い冬の日もその反対です。

せっかく温まったお部屋の温度が外部に漏れていかないようにします。

要は断熱材は温度を伝わる事を制限します。

(熱伝導率が低いと言います。このことに関しては又の機会にお話します。)

このような効果はどんなメリットがあるのか?

まずは省エネルギー、冷暖房消費量の減少です。

例えば冬の寒い日のまだ寒い部屋を想像してください。

皆さんは何をしますか?

おそらくですが、エアコンや温風ヒーターなどで部屋を温めようとするでしょう。

(中にはいきなり運動しだす人もいるかもしれませんが)

断熱効果が高い家と断熱効果が低い部屋ではある一定の室温になるまでにかかる

エネルギー料(要は電気代)は変わりません。

ただこの後が問題です。

せっかく上がった室温を維持するために断熱効果高い家は、エアコンの設定温度を

低くしたりして力を弱く出来ますが、断熱効果の低い家は弱くすると部屋の熱がどんどん

外に逃げてしまい室温が下がってしまうので、いつまでもエアコンの設定温度は

高くしておく必要があります。

要は電気をたくさん使うということです。

断熱効果の一つ目は省エネルギー、冷暖房消費量の減少がお分かりに

なりましたでしょうか?

次回二つ目の効果を書きます。

富士市今泉 ナチュラルアンティークの家 (平屋)

「これからの家に求められる大事な性能とは?」という話を書こうかと思います。

今回は当社のナチュラルアスカの家の基本スペックの断熱編。

ただ断熱については私のブログの中でも今までたくさん書いてきました。

でも断熱の話は家の性能の中でもとても大事な事なので、繰り返し書こうかと思います。

なので当社のスペックの話の前に断熱の効果をおさらいしようかと思います。

まずは一般的な話、断熱材の効果とは

断熱材効果と聞くと最初に思うことは熱を逃がさない、入れないということです。

例えば夏の暑い日、外の気温は30℃以上になります。

最近は温暖化の影響か、35℃以上にもなります。

断熱材はこの高い外気温を部屋の中に入れないようにします。

そして寒い冬の日もその反対です。

せっかく温まったお部屋の温度が外部に漏れていかないようにします。

要は断熱材は温度を伝わる事を制限します。

(熱伝導率が低いと言います。このことに関しては又の機会にお話します。)

このような効果はどんなメリットがあるのか?

まずは省エネルギー、冷暖房消費量の減少です。

例えば冬の寒い日のまだ寒い部屋を想像してください。

皆さんは何をしますか?

おそらくですが、エアコンや温風ヒーターなどで部屋を温めようとするでしょう。

(中にはいきなり運動しだす人もいるかもしれませんが)

断熱効果が高い家と断熱効果が低い部屋ではある一定の室温になるまでにかかる

エネルギー料(要は電気代)は変わりません。

ただこの後が問題です。

せっかく上がった室温を維持するために断熱効果高い家は、エアコンの設定温度を

低くしたりして力を弱く出来ますが、断熱効果の低い家は弱くすると部屋の熱がどんどん

外に逃げてしまい室温が下がってしまうので、いつまでもエアコンの設定温度は

高くしておく必要があります。

要は電気をたくさん使うということです。

断熱効果の一つ目は省エネルギー、冷暖房消費量の減少がお分かりに

なりましたでしょうか?

次回二つ目の効果を書きます。

富士市今泉 ナチュラルアンティークの家 (平屋)

2015年11月05日

「これからの家に求められる大事な性能とは?」基本スペック木構造編4(耐震構造2)

こんにちはアスカ工務店遠藤です。

今日は昨日の続きです。

当社が外壁下地材として耐力面材ダイライトを使っていますが、このダイライトを

標準的に使っている重要な理由があります。

それは建物の劣化防止に繋がるからです。

建物の劣化防止は外壁や屋根などの直接外部に向いている場所だけでは

ありません。お部屋の内部にも劣化する場所があります。

もしかしたらなかなか目にみえない場所なので気づかないと外部よりも家にとって

深刻な問題になるかもしれません。

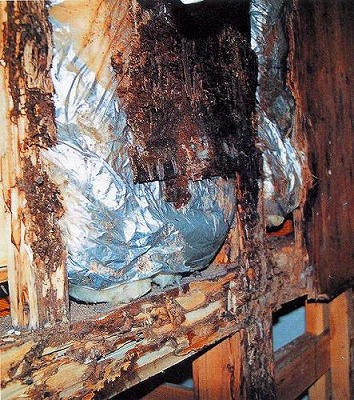

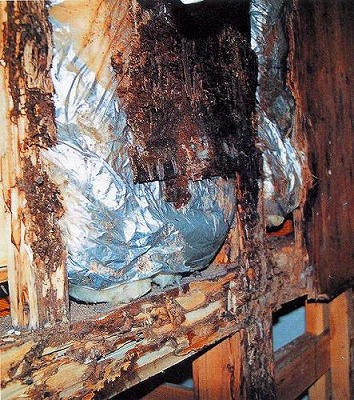

それは壁内結露による壁の中の劣化です。

壁内結露により湿気が壁内にたまり建物の躯体部分の柱を腐らした例

もしこのように壁内が腐ってしまったら柱や土台などは家を支えるという本来の

力を発揮することが出来ず、もし大きめの地震が来たらここが弱点になり

家本体の倒壊に繋がりかねません。

前回ご紹介した長野県北部地震で被害にあった家などを見ても古い家などでは

それが原因と思われるような倒壊も確認できています。

では今回の壁内結露の劣化防止のためになぜ、ダイライトが有益かというと

ダイライトには他の耐力面材に比べて浸透性能が高いからです。

浸透性能とはすなわち壁内に発生してしまった、又は入ってしまった湿気を外部に

排出する性能です。

先程から言っている壁内結露が発生してしまった場合、その湿気を外部に排出します。

分かりづらいので前回と同様、論よりダイライトムービーを見てください。

「透湿性、耐久性」というところにわかりやすいメービーがあります。

論よりダイライトムービー

このムービーをご覧になっていただければわかると思いますが、

ダイライトは壁内結露による家の劣化を防止する優れた特性があります。

この事がナチュラルアスカの家がダイライトを標準的に採用している理由です。

でもナチュラルアスカの家の劣化対策はダイライトだけではありません。

断熱材のセルロースファイバーにも秘密があります。

ナチュラルアスカの家の標準スペック セルーロースファイバー断熱材については

断熱材の説明の時にしようと思います。

富士市今泉

今日は昨日の続きです。

当社が外壁下地材として耐力面材ダイライトを使っていますが、このダイライトを

標準的に使っている重要な理由があります。

それは建物の劣化防止に繋がるからです。

建物の劣化防止は外壁や屋根などの直接外部に向いている場所だけでは

ありません。お部屋の内部にも劣化する場所があります。

もしかしたらなかなか目にみえない場所なので気づかないと外部よりも家にとって

深刻な問題になるかもしれません。

それは壁内結露による壁の中の劣化です。

壁内結露により湿気が壁内にたまり建物の躯体部分の柱を腐らした例

もしこのように壁内が腐ってしまったら柱や土台などは家を支えるという本来の

力を発揮することが出来ず、もし大きめの地震が来たらここが弱点になり

家本体の倒壊に繋がりかねません。

前回ご紹介した長野県北部地震で被害にあった家などを見ても古い家などでは

それが原因と思われるような倒壊も確認できています。

では今回の壁内結露の劣化防止のためになぜ、ダイライトが有益かというと

ダイライトには他の耐力面材に比べて浸透性能が高いからです。

浸透性能とはすなわち壁内に発生してしまった、又は入ってしまった湿気を外部に

排出する性能です。

先程から言っている壁内結露が発生してしまった場合、その湿気を外部に排出します。

分かりづらいので前回と同様、論よりダイライトムービーを見てください。

「透湿性、耐久性」というところにわかりやすいメービーがあります。

論よりダイライトムービー

このムービーをご覧になっていただければわかると思いますが、

ダイライトは壁内結露による家の劣化を防止する優れた特性があります。

この事がナチュラルアスカの家がダイライトを標準的に採用している理由です。

でもナチュラルアスカの家の劣化対策はダイライトだけではありません。

断熱材のセルロースファイバーにも秘密があります。

ナチュラルアスカの家の標準スペック セルーロースファイバー断熱材については

断熱材の説明の時にしようと思います。

富士市今泉

2015年11月04日

「これからの家に求められる大事な性能とは?」基本スペック木構造編3(耐震構造1)

こんにちはアスカ工務店遠藤です。

先日からアスカ工務店ナチュラルアスカの家の基本スペック(仕様)の話を

しています。

今日は耐震についての話です。

「家族を守る家」としては耐震性能はとても重要です。

私のかつて「長野県北部地震」が起きた時に現地まで見に行きました。

静岡県も将来、東海地震や南海東南海地震が来ると言われ続けています。

まずは大きな地震が家にどんな影響を与えるか見てみないと。

ナチュラルアスカの家構造は「木造在来工法」です。

ここで確認したいのは2階建て以下の木造住宅には構造計算は義務化させておらず

設計者の裁量に任された仕様規定にて構造は決められております。

言い換えれば、建築基準法に照らしあ合わせて問題なければ構造的に

強かろうか普通であろうが耐震的と言えることです。

そしてもう一つ言えることは、よく耐震等級が1です。2です。3です。

といいますが、木造住宅の場合はこの等級をいう為にはしっかり個別の家に

対して構造計算をし、性能表示又は長期優良住宅の認定を受けないと

これらの性能をうたえないことになります。

(よく、見学会チラシに耐震等級2相当と書いてありますが、その○○相当

いういいかたは実際に計算はしてないけど自社の実績上耐震等級が

2ぐらいはありますよ、という意味です。)

当社の場合もちろんお施主様が「長期優良住宅」仕様をご希望の場合はその認定を取りますが、

設計段階では木軸構造を検討し、外周部はダイライト

+内部の壁は筋交いで強度を補うことで、耐震等級2・3となるように計画します。

ダイライトとは

大建工業のダイライトとは鉱物系の材料を使った耐力面材です。

当社の場合このダイライトをいろいろな理由から標準的に採用しています。

まずは一般的な解説から

(1) 耐火性耐震性

ダイライトは、鉱物を主原料とするために、耐火性能が高い耐力面材です。

家の内外からの火事の延焼を防ぎます。

耐力面材を使うことで、地震の際にも力を分散し、揺れを抑えて高い耐震性を発揮します。

構造面材にダイライトを用いることで、木造軸組住宅でも最大で

壁倍率5.0の耐力壁がつくることができます。

(2) 耐久性

ダイライトは鉱物でできているために、白アリの食害や腐朽の被害に

強い安定した素材です。

また、2×4などで用いられる構造用合板に比べて4倍以上湿気を通しやすい

という性質があり、壁体内結露を予防し建物の高寿命に貢献します。

(3) 耐熱性

外周壁に筋違を使うと、断熱材をうまく充填することと、防湿層の連続する

施工も困難です。面材の利用により、壁の内部は隙間なく断熱材で満たすことが可能です。

などの効果があります。

よりわかりやすいムービーがあるのでよければ見てください。

論よりダイライトムービー

次回は当社がダイライトを標準採用している意味をもう少し話します。

静岡市清水区

先日からアスカ工務店ナチュラルアスカの家の基本スペック(仕様)の話を

しています。

今日は耐震についての話です。

「家族を守る家」としては耐震性能はとても重要です。

私のかつて「長野県北部地震」が起きた時に現地まで見に行きました。

静岡県も将来、東海地震や南海東南海地震が来ると言われ続けています。

まずは大きな地震が家にどんな影響を与えるか見てみないと。

ナチュラルアスカの家構造は「木造在来工法」です。

ここで確認したいのは2階建て以下の木造住宅には構造計算は義務化させておらず

設計者の裁量に任された仕様規定にて構造は決められております。

言い換えれば、建築基準法に照らしあ合わせて問題なければ構造的に

強かろうか普通であろうが耐震的と言えることです。

そしてもう一つ言えることは、よく耐震等級が1です。2です。3です。

といいますが、木造住宅の場合はこの等級をいう為にはしっかり個別の家に

対して構造計算をし、性能表示又は長期優良住宅の認定を受けないと

これらの性能をうたえないことになります。

(よく、見学会チラシに耐震等級2相当と書いてありますが、その○○相当

いういいかたは実際に計算はしてないけど自社の実績上耐震等級が

2ぐらいはありますよ、という意味です。)

当社の場合もちろんお施主様が「長期優良住宅」仕様をご希望の場合はその認定を取りますが、

設計段階では木軸構造を検討し、外周部はダイライト

+内部の壁は筋交いで強度を補うことで、耐震等級2・3となるように計画します。

ダイライトとは

大建工業のダイライトとは鉱物系の材料を使った耐力面材です。

当社の場合このダイライトをいろいろな理由から標準的に採用しています。

まずは一般的な解説から

(1) 耐火性耐震性

ダイライトは、鉱物を主原料とするために、耐火性能が高い耐力面材です。

家の内外からの火事の延焼を防ぎます。

耐力面材を使うことで、地震の際にも力を分散し、揺れを抑えて高い耐震性を発揮します。

構造面材にダイライトを用いることで、木造軸組住宅でも最大で

壁倍率5.0の耐力壁がつくることができます。

(2) 耐久性

ダイライトは鉱物でできているために、白アリの食害や腐朽の被害に

強い安定した素材です。

また、2×4などで用いられる構造用合板に比べて4倍以上湿気を通しやすい

という性質があり、壁体内結露を予防し建物の高寿命に貢献します。

(3) 耐熱性

外周壁に筋違を使うと、断熱材をうまく充填することと、防湿層の連続する

施工も困難です。面材の利用により、壁の内部は隙間なく断熱材で満たすことが可能です。

などの効果があります。

よりわかりやすいムービーがあるのでよければ見てください。

論よりダイライトムービー

次回は当社がダイライトを標準採用している意味をもう少し話します。

静岡市清水区

2015年11月02日

「これからの家に求められる大事な性能とは?」基本スペック木構造編2

こんにちはアスカ工務店遠藤です。

先日からアスカ工務店ナチュラルアスカの家の基本スペック(仕様)の話を

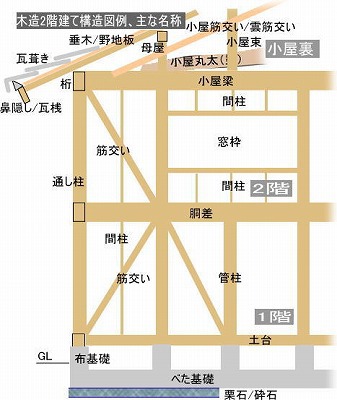

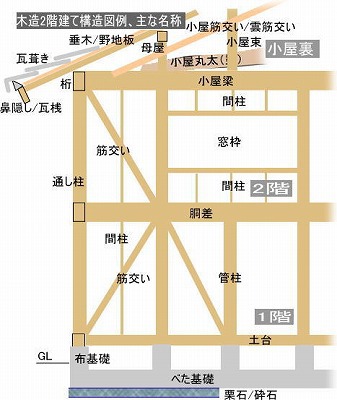

しています。今日は前回に続き木構造編です。

ナチュラルアスカの家構造は「木造在来工法」です。

この工法の特徴は前回述べましたので今日は具体的に構造の話をしようかと思います。

木造在来工法の場合の大きな構造の特徴は「土台、柱、梁、筋交い、小屋束」、などの

材料が役割分担して家を支えます。

これらの材料はもちろん木なのですが、木の材種にこだわりがあります。

ナチュラルアスカの家の構造材の木の樹種は土台、柱が「桧」

梁、桁、は「米マツ」です。

桧の柱

桧とは杉と並び日本の山に数多く植林されている材種です。

よく森林浴と言って森林独特の香りを楽しみますが、桧などの木の香りも混ざっています。

自然の木なので切り口は年輪が見えます。

よく使われる集成材という材料は使用していません。

集成材の柱

集成材の柱とはいろいろな材種の木を接着剤で張り合わせた材料です。

特にハウスメーカー系の家で採用されていますが、接着剤の強度が

柱の強度に影響を与えてしまうため何十年先の接着剤の

劣化もあると考えた場合、一家族が50年間以上はこの家に住まわれることを

考えると実績のない材料は使えません。

梁の米マツ材

左は集成材

これらの材料を大工さんたちが組んでいきます。

そしてもう一つ大事なことは各材料をどのように補強しながら組んで強構造とするかです。

それを助けるのは金物です。

基礎と土台と柱を繋げる(耐震金物)

土台と柱を繋げる

柱と梁を繋げる

梁同士を繋げる

垂木(屋根材を支える)と桁を繋げる

これらの作業をしっかりやることが家の劣化や耐震性の向上につながります。

次回は木造構造の耐震の話をしたいと思います。

富士宮市山本

先日からアスカ工務店ナチュラルアスカの家の基本スペック(仕様)の話を

しています。今日は前回に続き木構造編です。

ナチュラルアスカの家構造は「木造在来工法」です。

この工法の特徴は前回述べましたので今日は具体的に構造の話をしようかと思います。

木造在来工法の場合の大きな構造の特徴は「土台、柱、梁、筋交い、小屋束」、などの

材料が役割分担して家を支えます。

これらの材料はもちろん木なのですが、木の材種にこだわりがあります。

ナチュラルアスカの家の構造材の木の樹種は土台、柱が「桧」

梁、桁、は「米マツ」です。

桧の柱

桧とは杉と並び日本の山に数多く植林されている材種です。

よく森林浴と言って森林独特の香りを楽しみますが、桧などの木の香りも混ざっています。

自然の木なので切り口は年輪が見えます。

よく使われる集成材という材料は使用していません。

集成材の柱

集成材の柱とはいろいろな材種の木を接着剤で張り合わせた材料です。

特にハウスメーカー系の家で採用されていますが、接着剤の強度が

柱の強度に影響を与えてしまうため何十年先の接着剤の

劣化もあると考えた場合、一家族が50年間以上はこの家に住まわれることを

考えると実績のない材料は使えません。

梁の米マツ材

左は集成材

これらの材料を大工さんたちが組んでいきます。

そしてもう一つ大事なことは各材料をどのように補強しながら組んで強構造とするかです。

それを助けるのは金物です。

基礎と土台と柱を繋げる(耐震金物)

土台と柱を繋げる

柱と梁を繋げる

梁同士を繋げる

垂木(屋根材を支える)と桁を繋げる

これらの作業をしっかりやることが家の劣化や耐震性の向上につながります。

次回は木造構造の耐震の話をしたいと思います。

富士宮市山本

2015年10月22日

「これからの家に求められる大事な性能とは?」基本スペック木構造編

こんにちはアスカ工務店遠藤です。

10月もはや後半、月日が経つのは早いものです。

今、私はもう50歳を過ぎたので健康維持のために朝ウォーキングをしています。

そろそろ朝起きるのが寒く辛くなってきました。

まだ、長袖Tシャツ1枚で歩いていますが、これからはもっと厚着になっていくと思います。

ひと冬越えることができるのか?

さて、今日は「これからの家に求められる大事な性能とは?」というテーマの中のスペック編の

2回目家の構造の「木造在来工法」の話をしたいと思います。

では最初になぜ「ナチュラルアスカの家」は木造在来工法なのか?

建物の構造には木造在来工法をはじめ、ツーバイフォー構造、鉄骨造、RC(コンクリート構造)

などがあります。

ただ、これらの構造を決めるためにはまずは規模的な意味があります。

一般的にビルや大きな公共の建物は鉄骨造やコンクリート構造の建物が多いです。

それは、大空間がつくれる事と階数を高くすることができるからです。

たくさんの不特定多数の人が利用するこれらの建物は鉄骨造やコンクリート造が適しています。

では住宅の場合はどうかというと、1階に広い部屋や駐車場がほしいとか、

4階以上欲しい場合は鉄骨造やコンクリート造にします。

後は意匠性、デザイン的な理由や建てる人の個人的な好みもありますね。

そして、コスト的な理由もあります。

鉄骨造やコンクリート造は使う材料や施工の仕方が木構造に比べてどうしても

高くなりがちです。

大きなマンションなら面積が広いだけ坪単価は下がりますが、住宅となると

同じ機能を考えた場合木造在来工法よりはどうしても割高になります。

では同じ木造の仲間のツーバイフォーならいいかというと、基本的には

住宅にも適しているしコスト的にも問題ないと思います。

ただ当社の場合はツーバイ工法を推奨してはいませんし、施工していません。

その理由は、木造在来工法は日本の気候に一番適していると思うからです。

木造在来工法とは日本の古来からある伝統的な工法です。

日本古来からの建築工法とは神社、仏閣などが代表されますが、最近の住宅などの

建物はその構造をもっと簡素化しながらも耐震性をあげる工夫がされています。

基本的に基礎から上には材木である、土台、柱、梁、筋交、小屋組などで

構成され、耐震性を上げるために筋交いはもちろん、構造用合板や補強金物で

補強されています。

木造在来工法の基本的な構造

最近では制振装置や免震装置などを付ける場合もあります。

(これらについては別の機会に説明します。)

木造在来工法は日本古来の神社、仏閣が培ってきた技術を踏襲しています。

日本の気候は高温多湿、(最近は熱中症になるぐらい高温ですが)春の長雨

梅雨、夏の台風、秋の長雨、など 建物にとってはあまりいい条件ではありません。

そして、地震が多く、何十年に一回、何百年に一回の大震災。

日本の住宅はこの辺りの過去の試練を乗り越えて来ました。

そして、もちろん大震災対策も重要ですが、でもこれらの良くない

条件の中でも一番実生活に影響する問題は、日本の気候、高温多湿対策では

ないかと思います。

高温多湿という日本の気候の条件の中でいかに家を長持ちさせ、傷めないかが住宅を

建てる上で重要なことだと思います。

今日は当社のナチュラルアスカの家の木構造のスペック(仕様)を書こうとして

その前段階の「住宅の構造」の話が長くなりました。

次回この続きを書きます。

富士市中里

10月もはや後半、月日が経つのは早いものです。

今、私はもう50歳を過ぎたので健康維持のために朝ウォーキングをしています。

そろそろ朝起きるのが寒く辛くなってきました。

まだ、長袖Tシャツ1枚で歩いていますが、これからはもっと厚着になっていくと思います。

ひと冬越えることができるのか?

さて、今日は「これからの家に求められる大事な性能とは?」というテーマの中のスペック編の

2回目家の構造の「木造在来工法」の話をしたいと思います。

では最初になぜ「ナチュラルアスカの家」は木造在来工法なのか?

建物の構造には木造在来工法をはじめ、ツーバイフォー構造、鉄骨造、RC(コンクリート構造)

などがあります。

ただ、これらの構造を決めるためにはまずは規模的な意味があります。

一般的にビルや大きな公共の建物は鉄骨造やコンクリート構造の建物が多いです。

それは、大空間がつくれる事と階数を高くすることができるからです。

たくさんの不特定多数の人が利用するこれらの建物は鉄骨造やコンクリート造が適しています。

では住宅の場合はどうかというと、1階に広い部屋や駐車場がほしいとか、

4階以上欲しい場合は鉄骨造やコンクリート造にします。

後は意匠性、デザイン的な理由や建てる人の個人的な好みもありますね。

そして、コスト的な理由もあります。

鉄骨造やコンクリート造は使う材料や施工の仕方が木構造に比べてどうしても

高くなりがちです。

大きなマンションなら面積が広いだけ坪単価は下がりますが、住宅となると

同じ機能を考えた場合木造在来工法よりはどうしても割高になります。

では同じ木造の仲間のツーバイフォーならいいかというと、基本的には

住宅にも適しているしコスト的にも問題ないと思います。

ただ当社の場合はツーバイ工法を推奨してはいませんし、施工していません。

その理由は、木造在来工法は日本の気候に一番適していると思うからです。

木造在来工法とは日本の古来からある伝統的な工法です。

日本古来からの建築工法とは神社、仏閣などが代表されますが、最近の住宅などの

建物はその構造をもっと簡素化しながらも耐震性をあげる工夫がされています。

基本的に基礎から上には材木である、土台、柱、梁、筋交、小屋組などで

構成され、耐震性を上げるために筋交いはもちろん、構造用合板や補強金物で

補強されています。

木造在来工法の基本的な構造

最近では制振装置や免震装置などを付ける場合もあります。

(これらについては別の機会に説明します。)

木造在来工法は日本古来の神社、仏閣が培ってきた技術を踏襲しています。

日本の気候は高温多湿、(最近は熱中症になるぐらい高温ですが)春の長雨

梅雨、夏の台風、秋の長雨、など 建物にとってはあまりいい条件ではありません。

そして、地震が多く、何十年に一回、何百年に一回の大震災。

日本の住宅はこの辺りの過去の試練を乗り越えて来ました。

そして、もちろん大震災対策も重要ですが、でもこれらの良くない

条件の中でも一番実生活に影響する問題は、日本の気候、高温多湿対策では

ないかと思います。

高温多湿という日本の気候の条件の中でいかに家を長持ちさせ、傷めないかが住宅を

建てる上で重要なことだと思います。

今日は当社のナチュラルアスカの家の木構造のスペック(仕様)を書こうとして

その前段階の「住宅の構造」の話が長くなりました。

次回この続きを書きます。

富士市中里