2015年03月03日

「家の熱がどんどん逃げていく真冬の怪とは?」の後編

こんにちはアスカ工務店遠藤です。

今日は先日の続き「家の熱がどんどん逃げていく真冬の怪とは?」の後編。

前回は建物から逃げていく熱をいかに止めるべきかという話をしました。

「家の熱がどんどん逃げていく真冬の怪とは?」の前編

「家の熱がどんどん逃げていく真冬の怪とは?」の中編

その断熱工法は「外張り断熱工法」

断熱工法は「内断熱工法」 「外張り断熱工事」の2種類が一般的です。

(今回は外壁からの熱の漏れを防ぐという観点から断熱材の説明をしているので

個々の断熱材の解説は別の時にします。)

外張り断熱工法はダウンジャケットを着るように家全体をすっぽり包む工法です。

イメージだと

実際の現場では

この写真は家の外側からパネルを貼り付けています。

(この場合のパネルはビーズ法ポリエチレンフォーム)

貼り終えると

この工法だと熱橋になりやすい柱や間柱、梁などの上から家を包んでしまうので

家からの熱の損失をかなり抑えることが出来ます。

(当社の家はこの方法に合わせて、「外張り断熱工法」+「内張断熱工法」で

ダブル断熱工法を採用しています。)

今回は外張り断熱について書いてきましたが、お分かりになりましたでしょうか?

断熱材にはまだまだ知っておいておいてもらいたいことがありますので

別の機会にお知らせします。

今日は先日の続き「家の熱がどんどん逃げていく真冬の怪とは?」の後編。

前回は建物から逃げていく熱をいかに止めるべきかという話をしました。

「家の熱がどんどん逃げていく真冬の怪とは?」の前編

「家の熱がどんどん逃げていく真冬の怪とは?」の中編

その断熱工法は「外張り断熱工法」

断熱工法は「内断熱工法」 「外張り断熱工事」の2種類が一般的です。

(今回は外壁からの熱の漏れを防ぐという観点から断熱材の説明をしているので

個々の断熱材の解説は別の時にします。)

外張り断熱工法はダウンジャケットを着るように家全体をすっぽり包む工法です。

イメージだと

実際の現場では

この写真は家の外側からパネルを貼り付けています。

(この場合のパネルはビーズ法ポリエチレンフォーム)

貼り終えると

この工法だと熱橋になりやすい柱や間柱、梁などの上から家を包んでしまうので

家からの熱の損失をかなり抑えることが出来ます。

(当社の家はこの方法に合わせて、「外張り断熱工法」+「内張断熱工法」で

ダブル断熱工法を採用しています。)

今回は外張り断熱について書いてきましたが、お分かりになりましたでしょうか?

断熱材にはまだまだ知っておいておいてもらいたいことがありますので

別の機会にお知らせします。

2015年03月02日

「家の熱がどんどん逃げていく真冬の怪とは?」の中編

こんにちはアスカ工務店遠藤です。

今日は先日の続き「家の熱がどんどん逃げていく真冬の怪とは?」の中編

前編では、寒い朝、木造の建物(実は当社の社屋)の壁から熱が外壁から

漏れているという話をしました。

前編

この話は別に寒い冬限定の話ではないのですが、冬の朝、とてもわかり易く

現象が出たので掲載しました。

寒い朝の結露現象、前編の写真

結露とは

前編で解説してますが、外壁のまだら模様は木造の骨の部分、柱や間柱や梁などが

レントゲン写真のようにくっきり浮き出ています。

外壁の色の違いは結露しているかいないかの違いです。

色が濃いところは結露しているところ、ここには断熱材が入っていて部屋の温度と

近いため気温と温度差があり結露したといえます。

温度差がなくて結露していないところは外気と気温の差がない。

要するに温度が低く外気温がここから入り込みお部屋の室温を下げている場所と言えます。

(言い回しが分かりづらいかな?文章力が足りない。)

そして、この外気とつながり部屋の室温を下げている場所を建築用語で

熱橋とよんでいます。

熱橋とは

木造建築の柱や梁は構造上は重要ですが、断熱上は欠点に

なりやすい部分です。

この欠点をカバーする工法が「外張り断熱工法」です。

外張り断熱工法とは

この工法は家をダウンジャケットのようにすっぽり包む工法です。

(昔はこの工法を魔法瓶みたいに包むと言いましたが、魔法瓶なんて今でも

30代、40代のお施主さんたちが知っているだろうか?

前回解説が長すぎました。

外張り断熱の詳しい話は次回します。

2015年02月23日

家の熱がどんどん逃げていく真冬の怪とは?

こんにちはアスカ工務店遠藤です。

今日は家の断熱性にとってとても大事な事を書きたいと思います。

多少専門的な話になりますがわかりやすく書くつもりですので

家づくりの参考になればと思います。

まずこちらの写真を見てください。

これは冬のかなり冷え込んだ朝の写真です。

手前の車の窓や屋根にうっすら霜が付着しているので寒さが

想像できるのではないかと思います。

場所は当社の事務所の西側の壁です。

ですから静岡県の意外と温暖な地域ですね。

そして赤い丸の色が薄く白っぽい部分は比較的乾いていて、それとは違う一見

雨だれのように見える濃い色の部分は湿気を含んだ冷えた外気が壁にあたり結露した部分です。

結露とは

では、なぜこんな現象になったのでしょうか?

そして、この違いはどうしておこったのでしょうか?

まず、色の違いを起こしたのは壁の中の構造によります。

この色の薄い部分の下は何があるかというと?

柱や間柱、桁など木造構造の骨の部分です。

そしてその他の部分は断熱材が入っています。

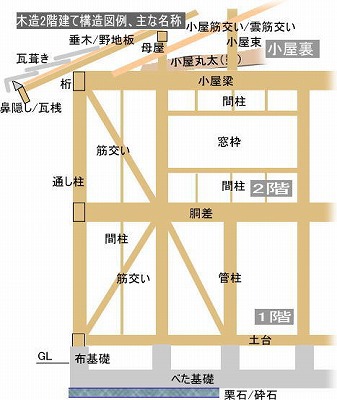

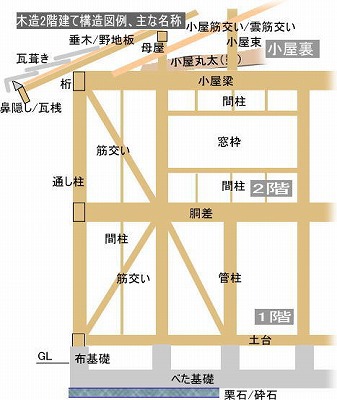

一般的な木造構造

この写真は当社の他の現場ですが、柱や間柱、桁や梁などで成り立っています。

今回の写真の現象はまるでレントゲン写真のように構造部分が浮き上がりました。

柱や梁などがあるところは白く乾き、断熱材のある部分は結露して

濃い色になっています。

この現象が意味することは?

柱や梁の部分が結露しなかったということはこの部分は外気と温度が

あまり変わらなかっとということで、断熱材が入った部分が結露していると

いうことは外気と温度差があったということです。

言い方を変えれば断熱材の部分は家の中の熱を保っていますが、柱や梁の

部分はここから部屋の熱が漏れだしているということです。

熱が漏れだしているということは、断熱性が悪い為、部屋の中は温度差があり

寒く、その為暖房費がかかります。あまり省エネ化されていない家と言えます。

断熱構造の大事さを常日頃、唱えている当社としては自社の社屋が

そうなっていないと言えます。

お恥ずかしいですが、15年前にやっと建てた安普請事務所なのでご了承ください。

その失敗をお客様たちの家にはきっちり役立ててますから。(ちょっと調子良すぎるか?)

こまでの話をまとめると

木造の場合、構造の柱や梁など、断熱がない場所から部屋の中の

熱が外部に逃げやすくなっているということです。

(一般にこの部分を熱橋、熱の橋と書き熱が逃げやすい場所と定義しています)

熱橋とは

でも考えてみると、この構造は木造在来工法一般的に言えること。

木造であればどんな建物でもありえます。

次回はこの木造の構造の熱橋対策になる工法の話をします。

今日は家の断熱性にとってとても大事な事を書きたいと思います。

多少専門的な話になりますがわかりやすく書くつもりですので

家づくりの参考になればと思います。

まずこちらの写真を見てください。

これは冬のかなり冷え込んだ朝の写真です。

手前の車の窓や屋根にうっすら霜が付着しているので寒さが

想像できるのではないかと思います。

場所は当社の事務所の西側の壁です。

ですから静岡県の意外と温暖な地域ですね。

そして赤い丸の色が薄く白っぽい部分は比較的乾いていて、それとは違う一見

雨だれのように見える濃い色の部分は湿気を含んだ冷えた外気が壁にあたり結露した部分です。

結露とは

では、なぜこんな現象になったのでしょうか?

そして、この違いはどうしておこったのでしょうか?

まず、色の違いを起こしたのは壁の中の構造によります。

この色の薄い部分の下は何があるかというと?

柱や間柱、桁など木造構造の骨の部分です。

そしてその他の部分は断熱材が入っています。

一般的な木造構造

この写真は当社の他の現場ですが、柱や間柱、桁や梁などで成り立っています。

今回の写真の現象はまるでレントゲン写真のように構造部分が浮き上がりました。

柱や梁などがあるところは白く乾き、断熱材のある部分は結露して

濃い色になっています。

この現象が意味することは?

柱や梁の部分が結露しなかったということはこの部分は外気と温度が

あまり変わらなかっとということで、断熱材が入った部分が結露していると

いうことは外気と温度差があったということです。

言い方を変えれば断熱材の部分は家の中の熱を保っていますが、柱や梁の

部分はここから部屋の熱が漏れだしているということです。

熱が漏れだしているということは、断熱性が悪い為、部屋の中は温度差があり

寒く、その為暖房費がかかります。あまり省エネ化されていない家と言えます。

断熱構造の大事さを常日頃、唱えている当社としては自社の社屋が

そうなっていないと言えます。

お恥ずかしいですが、15年前にやっと建てた安普請事務所なのでご了承ください。

その失敗をお客様たちの家にはきっちり役立ててますから。(ちょっと調子良すぎるか?)

こまでの話をまとめると

木造の場合、構造の柱や梁など、断熱がない場所から部屋の中の

熱が外部に逃げやすくなっているということです。

(一般にこの部分を熱橋、熱の橋と書き熱が逃げやすい場所と定義しています)

熱橋とは

でも考えてみると、この構造は木造在来工法一般的に言えること。

木造であればどんな建物でもありえます。

次回はこの木造の構造の熱橋対策になる工法の話をします。

2015年02月18日

地震が発生した時に備えること

こんにちはアスカ工務店遠藤です。

新聞を見ていて気になる記事がありましたので共有したいと思います。

それは2月16日付けの産経新聞「強い揺れの日本地図」タイトルで30年以内に

震度6弱以上の地震の揺れに見舞われるであろう確率の地域を

色分けさせた日本地図です。

こういう地図があるとまず自分が住んでいる地域が気になりますね。

静岡県はと?

あ、ありました。

なんと、水戸や徳島、高知につづいてワーストに近い66%。

水戸は4年前の東北の震災に近いからでしょうか?

徳島や高知の四国勢は南海東南海地震が近い?という理由か?

もちろん、静岡は東海地震ですね。

(これも言われ続けてもう何十年という気もしますが。)

別に自虐的や面白半分に言っているわけではなくてこれが現実かもしれません。

最近、私は長野県の白馬村堀之内の震度6弱の現場に行きましたが、

その災害の凄さを見て、日頃自分たちはその備えはあるか。

と思ったものでした。

長野北部地震のレポートはこちら

先日、地震の特集の話をラジオで聞きましたが地震が起きた時一番大事なことは

避難通路を知っていて、そこにちゃんと行けるかどうからしいです。

地震時はだれでもパクってしまうので、いざとなるとできそうなことでも

できなくなっってしまう。その為に大事なことは日頃の訓練。

案外、私もめんどくさがって参加しないですがとても大事だと思います。

そして、自分が普段建てている家にとって大事なことは、当たり前ですが

倒壊しないこと。

大きな地震が来てもしっかり自立して中の人を守ることですね。

11月22日発生 長野県北部地震 震度6弱 白馬村堀之内にて

新聞を見ていて気になる記事がありましたので共有したいと思います。

それは2月16日付けの産経新聞「強い揺れの日本地図」タイトルで30年以内に

震度6弱以上の地震の揺れに見舞われるであろう確率の地域を

色分けさせた日本地図です。

こういう地図があるとまず自分が住んでいる地域が気になりますね。

静岡県はと?

あ、ありました。

なんと、水戸や徳島、高知につづいてワーストに近い66%。

水戸は4年前の東北の震災に近いからでしょうか?

徳島や高知の四国勢は南海東南海地震が近い?という理由か?

もちろん、静岡は東海地震ですね。

(これも言われ続けてもう何十年という気もしますが。)

別に自虐的や面白半分に言っているわけではなくてこれが現実かもしれません。

最近、私は長野県の白馬村堀之内の震度6弱の現場に行きましたが、

その災害の凄さを見て、日頃自分たちはその備えはあるか。

と思ったものでした。

長野北部地震のレポートはこちら

先日、地震の特集の話をラジオで聞きましたが地震が起きた時一番大事なことは

避難通路を知っていて、そこにちゃんと行けるかどうからしいです。

地震時はだれでもパクってしまうので、いざとなるとできそうなことでも

できなくなっってしまう。その為に大事なことは日頃の訓練。

案外、私もめんどくさがって参加しないですがとても大事だと思います。

そして、自分が普段建てている家にとって大事なことは、当たり前ですが

倒壊しないこと。

大きな地震が来てもしっかり自立して中の人を守ることですね。

11月22日発生 長野県北部地震 震度6弱 白馬村堀之内にて

2014年08月01日

建物にとって窓の意味とは?

こんにちはアスカ工務店遠藤です。

今日は住宅に限らず家のプランを進めるにあたり

窓の働きを考えてみたいと思います。

建物にとって窓の意味とは?その働きは 当たり前ですね。

1.太陽の光をいれる。

暖かい日の光を適度に入れる。

2.反対に入れない。

省エネの観点から考えると窓を大きくとりすぎると、(特に西日など)

夏など部屋の温度が上がりすぎ光熱費がかかる。

3..外の空気(風)を入れる。

風をキャッチしやすい構造の窓を採用する

4.反対に排気

室内の空気を排気しやすい位置と大きさ

5.防犯上の働き

防犯上人が入りにくい。壊されにくい。

6.安全上の働き

小さな子供が簡単に開けれない。開けても落下の危険がない。

7.断熱性

断熱性に関してはこれからもっとも重要視される部分だと思います。

部屋からの熱の損失の約70%は窓と言われています。

窓の性能の良し悪しは生活の快適さを左右します。

例えば

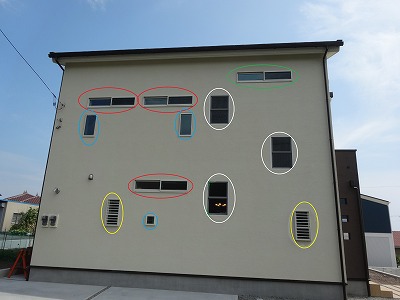

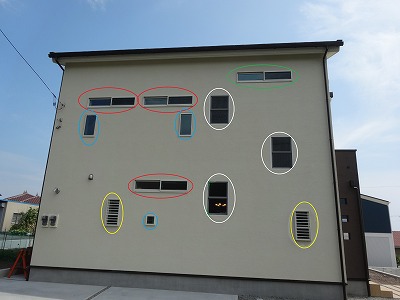

赤は部屋の高い位置にあり、北側の光を入れる。

普段は高いので手が届きにくい

青は換気用。

納戸やウォークインクローゼット、洗面脱衣室の場合は湿気がこもりそうな場所に設置

黄色は防犯用、換気用

白は換気用、採光用

緑は換気用

この場所は屋根裏部屋への階段についているので、この窓を開けると煙突効果で

家全体の換気を助長する。

換気には好都合な場所。

窓は場所と性能、構造を考え意味ある場所に効果的に付ける事が家の快適さ向上に

つながります。

北側納戸の窓の場合

上は光とり用 下は換気用

今日は住宅に限らず家のプランを進めるにあたり

窓の働きを考えてみたいと思います。

建物にとって窓の意味とは?その働きは 当たり前ですね。

1.太陽の光をいれる。

暖かい日の光を適度に入れる。

2.反対に入れない。

省エネの観点から考えると窓を大きくとりすぎると、(特に西日など)

夏など部屋の温度が上がりすぎ光熱費がかかる。

3..外の空気(風)を入れる。

風をキャッチしやすい構造の窓を採用する

4.反対に排気

室内の空気を排気しやすい位置と大きさ

5.防犯上の働き

防犯上人が入りにくい。壊されにくい。

6.安全上の働き

小さな子供が簡単に開けれない。開けても落下の危険がない。

7.断熱性

断熱性に関してはこれからもっとも重要視される部分だと思います。

部屋からの熱の損失の約70%は窓と言われています。

窓の性能の良し悪しは生活の快適さを左右します。

例えば

赤は部屋の高い位置にあり、北側の光を入れる。

普段は高いので手が届きにくい

青は換気用。

納戸やウォークインクローゼット、洗面脱衣室の場合は湿気がこもりそうな場所に設置

黄色は防犯用、換気用

白は換気用、採光用

緑は換気用

この場所は屋根裏部屋への階段についているので、この窓を開けると煙突効果で

家全体の換気を助長する。

換気には好都合な場所。

窓は場所と性能、構造を考え意味ある場所に効果的に付ける事が家の快適さ向上に

つながります。

北側納戸の窓の場合

上は光とり用 下は換気用

2012年12月26日

富士市中里「ナチュラルアンティークの家」で断熱材充填しました

こんにちはアスカ工務店遠藤です。

今年もいよいよ押し迫りました。

最後の一日一日無駄にしないで送りたいですね。

今日は富士市中里の「ナチュラルアンティークの家」で

当社の一押し断熱材「セルロースファイバー」の外壁、2階天井面への

吹き込みを完了した様子です。

すごい埃に見えますがこれは「セルロースファイバー」という断熱材を

吹き込んでいる様子。

セルロースファイバーは新聞紙をチップ状にした断熱材

それにホウ酸を混ぜ、燃えない素材にしたものです。

前が見えないくらいに埃っぽいのはセルロースファイバーが

十分壁に充填された証拠です。

家の断熱材など家が完成してしまえば見ることができづ

あまり関心がない所かもしれません。

でも家にとっては家の快適性を一生左右してしまう大事な個所です。

一度は関心を持ってほしい場所です。

今年もいよいよ押し迫りました。

最後の一日一日無駄にしないで送りたいですね。

今日は富士市中里の「ナチュラルアンティークの家」で

当社の一押し断熱材「セルロースファイバー」の外壁、2階天井面への

吹き込みを完了した様子です。

すごい埃に見えますがこれは「セルロースファイバー」という断熱材を

吹き込んでいる様子。

セルロースファイバーは新聞紙をチップ状にした断熱材

それにホウ酸を混ぜ、燃えない素材にしたものです。

前が見えないくらいに埃っぽいのはセルロースファイバーが

十分壁に充填された証拠です。

家の断熱材など家が完成してしまえば見ることができづ

あまり関心がない所かもしれません。

でも家にとっては家の快適性を一生左右してしまう大事な個所です。

一度は関心を持ってほしい場所です。

2012年12月01日

耐震等級とは2

こんにちはアスカ工務店遠藤です。

今日は先日の続きの耐震等級について

前回は耐震等級を知るために国の耐震基準の話をしました。

耐震基準の意味が分かったところで耐震等級に話を戻します。

耐震等級とは先程の建築基準法の耐震基準を前提として品確法の住宅性能表示で表す指標です。

文面のまま列記すると

耐震係数1が「数百年に一度発生する地震(震度6強から7程度)の地震力に対して倒壊、崩壊せず、数十年に一度発生する地震

(震度5強)の地震力に対して損傷しない程度」(建築基準法同等)

耐震係数2が

上記の地震の1.25倍の地震に対抗できる、 耐震係数3が上記の地震の

1.5倍の地震に対抗できるという事です。

そしてここで重要な事は何回でも言っている言葉ですが「建築基準法は建物を建てる場合の

最低基準」です。いつか来るかもしれない東海地方の大地震に備えてあなたが

希望としている家の間取りに制約がかからない程度に

耐震に対して有利な耐震等級に挑戦することも大事な事かなと思います。

2012年11月29日

耐震等級とは

こんにちはアスカ工務店遠藤です。

今日は耐震等級のはなしをします。

耐震等級とは

最近見学会や勉強会などでよく、お客様から言われる言葉があります。

「耐震等級3の家にしたのですが」

耐震等級? 「これってやはり等級は高い方がいいよね?」

何かわかったようなわからないような言葉ですがそもそも耐震等級とはなんでしょうか?

でも耐震等級の話をする前に、

その基準となる国の耐震基準の話をします。

2011年3月11日の東日本大震災以来、耐震を気に掛けるお客様が

大変多くなってきました。

そして日本は言わずと知れた地震大国、地震によって建築基準法は

改定され耐震基準が強化されました。日本の家は地震によって打たれ強くなってきたのです。

耐震基準の改定の変革を簡単にお話すると、最近では1981年(昭和56年)の

旧耐震基準から新耐震基準への改定。

旧基準では震度5程度の地震に耐えうる住宅と規定されていましたが、新基準では

「震度6強以上の地震で倒れない住宅」と変わったという事です。

ただ、新耐震基準を満たしていれば、今後発生が予想される大地震に対しての

耐震性は十分と言えたかというと 耐震基準はあくまでも現時点の知見と技術レベルに

基づいて決められた最低ラインに過ぎないので

その後の阪神淡路大震災や東日本大震災の例のように、新耐震基準の家も多く

倒壊した事実は周知の事実です。

そして建築基準法の耐震基準は前述でも言いましたが「震度5強程度の

地震があっても建物が損傷せず震度6強から7程度の地震で建物が倒壊しない」というものです。

言いかえれば「震度5強程度の地震では建物は傷つかない。 しかし、

震度6強から7の地震では、建物は倒れない。」というのが耐震の基準です。

建物が倒れないという事は多少傾いても倒れなければしかたがないというような意味です。

前の章でも言いましたが、「私たちは建築基準法に準じてしっかりした家を

建てています」というセールストークがあるとすれば

言い換えれば、それは、「震度5強では傷つかないけど、震度6強から7の地震があったときは、倒れはしませんが

傾くかもしれない家を建ててます。」という事なのです。

耐震基準の意味が分かったところで次回耐震等級に話を戻します。

2012年11月26日

全ての家が地震に強い家とは限らない2

こんにちはアスカ工務店の遠藤です。

今日は先日の続きです。

あの日完成した家の引き渡しでバタバタしてしまいました。

引き渡しの状況は後日お知らせします。

全ての家が地震に強い家とは限らない。という話をします。

先日のお話を少しかぶらせてお知らせします。

家を建てる場合、皆さんが信頼して任せられる工務店やハウスメーカーを選び

家のプランニングや仕様などを決めていきます。

ただ、家の間取り、デザイン、設備、など目に見える部分に関してはそうだと思いますが、

家の性能を左右する、耐震性、断熱性、耐久性など、家の隠れた構造(性能)に関しては

決まった基準がないことをご存知でしょうか?

こう聞かれると「え?」と言われる声が聞こえてきそうですが実はそうです。

「だって、建築には建築基準法という法律があるじゃない。みんなそれに乗っ取って家を

建てるんじゃあないの」

という声も聞こえてきそうですね。

その通りですが、私も何回も言っていますが建築基準法は建物を建てる場合の最低基準なんです。

要するに「この基準は最低守ってね」とは言っていますが、「これより地震に強く建ててね」 とか

「これより断熱性能を上げてね」 とか 「これより耐久性を良くしてね」とは

言っていないのです。

ですからあなたが建築業者や工務店を決める前に

「あなたの会社の建てる家は耐震性はどのぐらい強いのですか?」

「あなたの会社の建てる家は断熱性能はどのぐらい高いですか?」

「あなたの会社の建てる家はどのぐらいの耐久性があるのですか?」

と聞かない限り、または工務店の方で公開していない限り、後はその会社の考えや良心。

標準単価やあなたの予算で建築基準法の最低基準をベースに建てられてしまう可能性があります。

でもそれは建設業者が悪いわけではないのです。

彼らは「私たちは建築基準法に準じてしっかりした家を建てています」と言われるでしょうし

その考えは正しく、何も間違ってはいません。

ただ私は以前の章でも言っていますが家は建ててしまえば何十年とあなたとあなたの家族を守って

もらわなければならないのですから建ててしまってからやり直しがきかない家の性能に係る

構造にも気を配ってもらいたいと言いたのです。

次回は耐震等級の話をします。

2012年11月24日

全ての家が地震に強い家とは限らない

こんにちはアスカ工務店遠藤です。

全ての家が地震に強い家とは限らない。という話をします。

皆さんが家を建てたいと思い当社のような工務店などに依頼する場合、

どんな期待を持って依頼するでしょうか?

「たくさんの建設会社の中から長い間かけて選んだ会社だからきっといい家に

してくれるに違いない。 おしゃれなデザイン、住みやすく快適で地震に強く、

耐久性も高いはずだと。」

誰もがそう思うと思います。そして選んだ建設会社を100%の信頼で家づくりを始めると思います。

そしてそれは決して間違いではないのです。

私も工務店の立場で言わせていただくと数ある建設会社の中から選んでいただいたのだから

必ずお施主様の希望にかなう家を建て将来もずっと安心できる生活を送ってもらおうと思って工事にかかります。

ただ、家の間取り、デザイン、設備、など目に見える部分に関してはそうだと思いますが、

家の性能を左右する、耐震性、断熱性、耐久性など、家の隠れた構造(性能)に関しては

決まった基準がないことをご存知でしょうか?

こう聞かれると「え?」と言われる声が聞こえてきそうですが実はそうです。

続きは次回

今日これから完成した家のお引渡しです。

全ての家が地震に強い家とは限らない。という話をします。

皆さんが家を建てたいと思い当社のような工務店などに依頼する場合、

どんな期待を持って依頼するでしょうか?

「たくさんの建設会社の中から長い間かけて選んだ会社だからきっといい家に

してくれるに違いない。 おしゃれなデザイン、住みやすく快適で地震に強く、

耐久性も高いはずだと。」

誰もがそう思うと思います。そして選んだ建設会社を100%の信頼で家づくりを始めると思います。

そしてそれは決して間違いではないのです。

私も工務店の立場で言わせていただくと数ある建設会社の中から選んでいただいたのだから

必ずお施主様の希望にかなう家を建て将来もずっと安心できる生活を送ってもらおうと思って工事にかかります。

ただ、家の間取り、デザイン、設備、など目に見える部分に関してはそうだと思いますが、

家の性能を左右する、耐震性、断熱性、耐久性など、家の隠れた構造(性能)に関しては

決まった基準がないことをご存知でしょうか?

こう聞かれると「え?」と言われる声が聞こえてきそうですが実はそうです。

続きは次回

今日これから完成した家のお引渡しです。